交通事故の賠償金額はどのように決める? 損害項目ごとの決め方を解説

損害項目ごとに賠償金の決め方は異なりますので、損害項目ごとの決め方の基礎知識を押さえておきましょう。

今回は、交通事故の賠償金額の決め方について、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。

1、交通事故の損害賠償金額の決め方

交通事故の損害賠償金額は、どのように決めるのでしょうか。以下では、交通事故の損害賠償金額の基本的な決め方について説明します。

-

(1)損害項目ごとの損害額を計算

交通事故の被害に遭うと積極損害、消極損害、精神的損害といったさまざまな種類の損害が生じます。そのため、まずはどのような種類の損害が生じたのかを特定し、損害項目ごとに生じた損害を計算していくことになります。

なお、損害項目ごとの損害額の計算方法については、2章以下で説明します。 -

(2)過失相殺

過失相殺とは、損害の公平な分担の観点から、被害者の過失分を賠償額から減額する制度です。交通事故に関して、被害者にも過失がある場合には、損害額の合計から被害者の過失割合を控除しなければなりません。

-

(3)損益相殺

損益相殺とは、損害賠償金の二重取りを防ぐために、被害者が同一の原因によって利益を得た場合、それを損害賠償金から控除する制度です。損益相殺の対象となるものには、以下のようなものがあります。

- 自動車損害賠償保障法に基づき受領したもの

- 労災保険による給付

(労災保険における特別給付金は、通常の給付金とは異なり、労働者の福祉増進を目的として行われるものですから、損益相殺の対象とはなりません。) - 公的医療保険による給付

- 公的年金による給付

-

(4)既払い金の控除

加害者や加害者の保険会社からすでに賠償金の一部(治療費、休業損害など)を受け取っている場合には、損害賠償金から既払い金を控除します。

2、損害項目ごとの賠償金額の決め方①|精神的損害

精神的損害の賠償金とは、交通事故により被害者が精神的に受けたつらさや苦痛を賠償するもので、一般的には「慰謝料」と呼ばれています。交通事故の慰謝料には、以下のような3つの種類があります。

-

(1)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

慰謝料の金額の決め方には、以下の3つの算定基準があります。- 自賠責基準:自賠責保険会社が利用する慰謝料の算定基準

- 任意保険基準:任意保険会社が独自に定めている慰謝料の算定基準

- 裁判所基準(弁護士基準):過去の裁判例などをもとに基準化された慰謝料の算定基準

どの算定基準を使うかによって慰謝料の金額は大きく変わり、自賠責基準≦任意保険基準<裁判所基準の順番で金額が高くなる傾向があります。

任意保険基準は、一般には公開されていませんので、以下では、自賠責基準と裁判所基準による入通院慰謝料の決め方について説明します。

① 自賠責基準

自賠責基準では、以下のいずれか少ない方の日数に、1日あたり4300円を乗じて計算します。- 治療を開始した日から治療を終えた日までの総日数

- 実際の入通院日数を2倍にした日数

② 裁判所基準(弁護士基準)

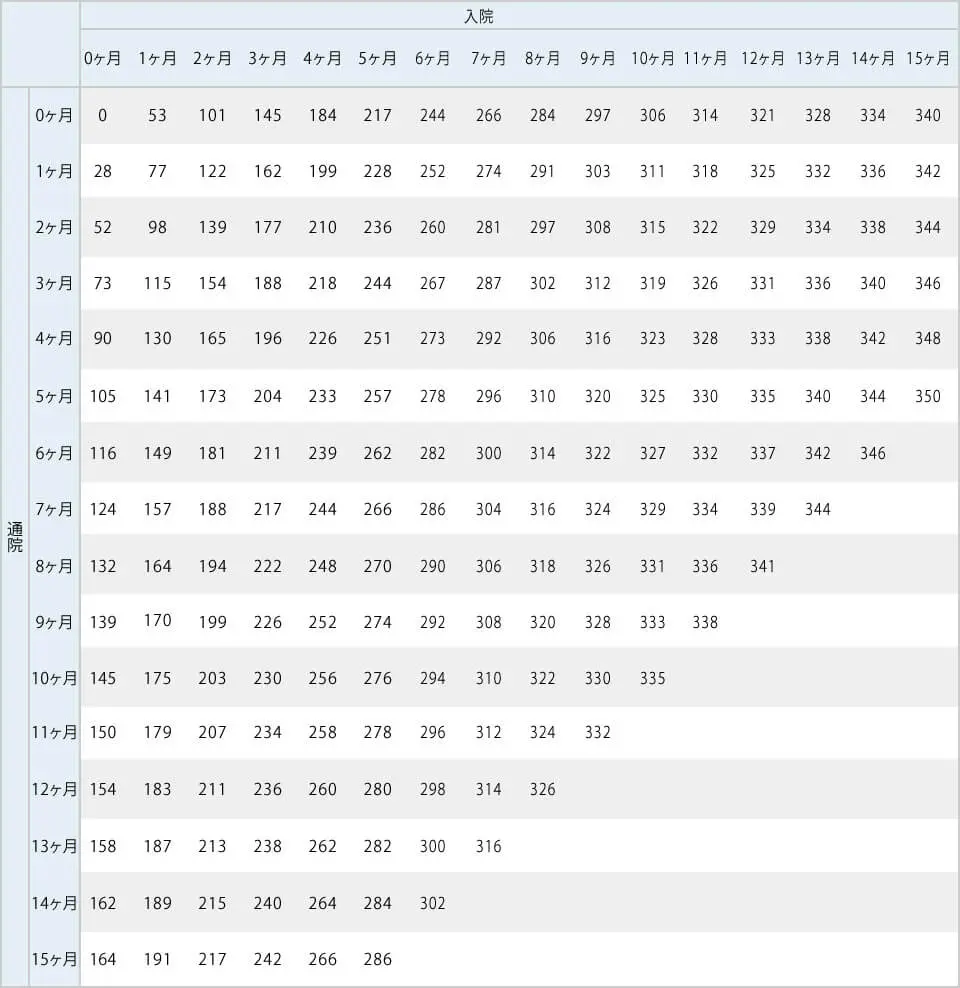

裁判所基準(弁護士基準)では、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に掲載された下記の表に基づいて計算します。別表Ⅰ

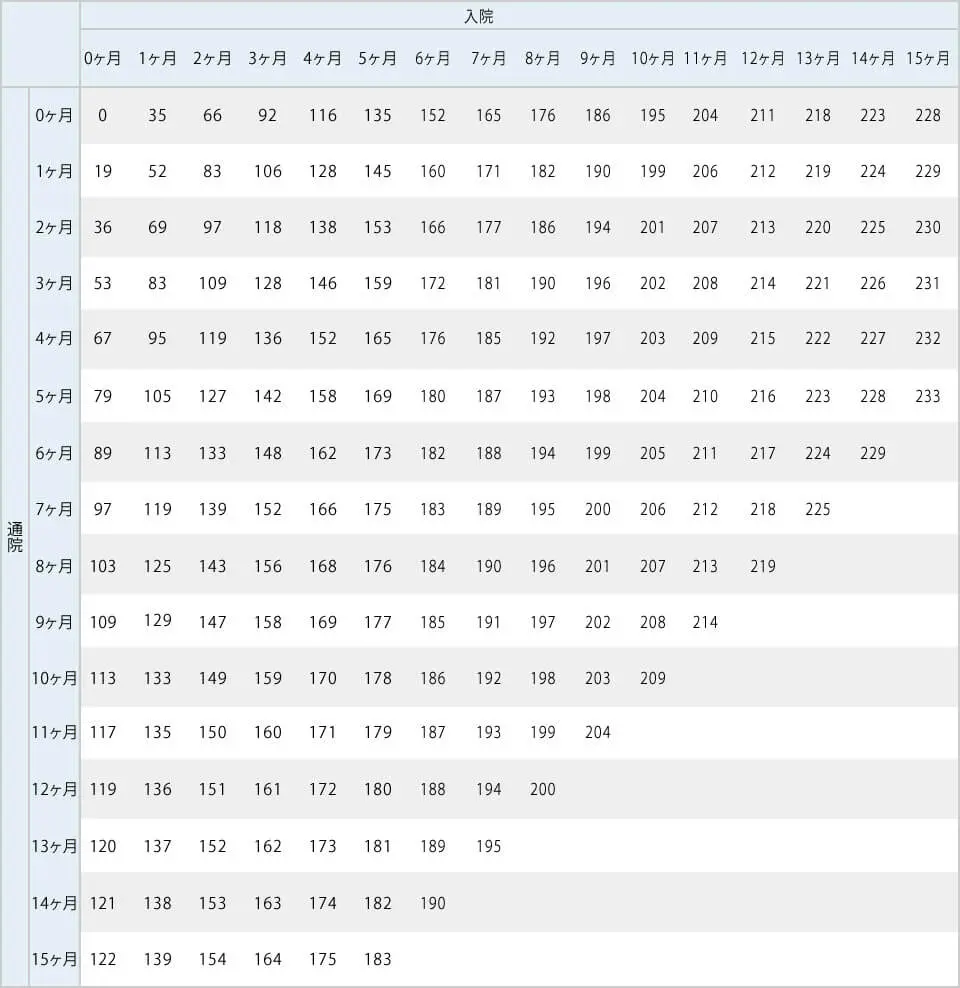

別表Ⅱ

-

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が生じてしまった場合の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

自賠責基準および裁判所基準(弁護士基準)での後遺障害慰謝料の金額は、以下の表に基づいて決めていきます。等級 後遺障害慰謝料の金額 自賠責基準 裁判所(弁護士)基準 別表第1 1級 1650万円 2800万円 2級 1203万円 2370万円 別表第2 1級 1150万円 2800万円 2級 998万円 2370万円 3級 861万円 1990万円 4級 737万円 1670万円 5級 618万円 1400万円 6級 512万円 1180万円 7級 419万円 1000万円 8級 331万円 830万円 9級 249万円 690万円 10級 190万円 550万円 11級 136万円 420万円 12級 94万円 290万円 13級 57万円 180万円 14級 32万円 110万円 -

(3)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことによる本人および遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

死亡慰謝料の金額の決め方は、以下のとおりです。

① 自賠責基準

自賠責基準では、死亡慰謝料は、被害者本人と遺族に分けて、以下のような金額になっています。【被害者本人の慰謝料】

- 400万円

【遺族の慰謝料】

- 慰謝料請求権者が1人:550万円

- 慰謝料請求権者が2人:650万円

- 慰謝料請求権者が3人:750万円

- 被害者に被扶養者がいるとき:上記に加えて200万円

② 裁判所基準(弁護士基準)

裁判所基準(弁護士基準)では、被害者の家庭内での地位や属性に応じて、以下のような金額になっています。- 一家の支柱である場合:2800万円

- 母親、配偶者の場合:2500万円

- その他:2000~2500万円

3、損害項目ごとの賠償金額の決め方②|消極損害

消極損害とは、事故により本来得られるはずの利益が失われたことによる損害です。交通事故の消極損害には、以下のようなものがあります。

-

(1)休業損害

休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことで生じた減収分の損害をいいます。

休業損害の金額の決め方は、以下のとおりです。- 自賠責基準:1日あたりの基礎収入(原則6100円~最大1万9000円)×休業日数

- 裁判所基準(弁護士基準):1日あたりの基礎収入×休業日数

休業損害は、基本的には交通事故が発生した時点で仕事をしていた人以外には認められません。ただし、主婦(主夫)については、家事労働を金銭的に評価(賃金センサスによる評価)することができますので、休業損害を請求することができます。

-

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故により後遺障害が生じた場合に、将来得られるはずの収入が失われたことによる損害です。

交通事故の怪我の治療を続けていると、これ以上症状の改善が見込めない状態になることがあります。このような状態を「症状固定」といいます。

症状固定時に残存する症状については、後遺障害等級認定の申請をすることで、症状に応じて1級~14級までの等級に該当するかどうかの認定を受けることが可能です。後遺障害逸失利益は、認定された等級に応じて金額が変わってきますので、適正な後遺障害等級認定を受けることが重要になります。

後遺障害逸失利益の金額の決め方は、以下のとおりです。【後遺障害逸失利益の計算式】

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数この計算式は、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)の両方とも使用します。ただし、それぞれ基礎収入の算定方法が異なりますので、注意が必要です。

① 基礎収入

【自賠責基準】

自賠責基準では、被害者の属性と内容を以下のように定めています。被害者の属性 事故前1年間の収入額の立証 基礎収入 有職者 35歳未満 可能 - 事故前1年間の収入額

- 全年齢平均給与額の年相当額

- 年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額

困難 - 全年齢平均給与額の年相当額

- 年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額

35歳以上 可能 - 事故前1年間の収入額

- 年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額

困難 年齢別平均給与額の年相当額 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く) 原則として、上記に準じてあてはめる

※「事故前1年間の収入額」は、「退職前1年間の収入額」と読み替える幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 全年齢平均給与額の年相当額

※59歳以上で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額その他働く意思と能力を有する者 年齢別平均給与額の年相当額

※全年齢平均給与額の年相当額が上限参考:「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(国土交通省)

【裁判所基準(弁護士基準)】

一方、裁判所基準(弁護士基準)では、事故前の1年間の収入が基礎収入の基準になりますが、被害者の属性によって、その内容が異なります。- 会社員:事故前年の源泉徴収票記載の総支給額や賃金センサスを参考にケースごとに検討します。

- 自営業:事故前年の確定申告書の所得金額(売り上げから諸経費を引いたもの)や賃金センサスを参考にケースごとに検討します。

- 専業主婦(主夫):賃金センサスの女性全年齢平均賃金

- 子ども・学生:賃金センサスを参考にケースごとに検討します。

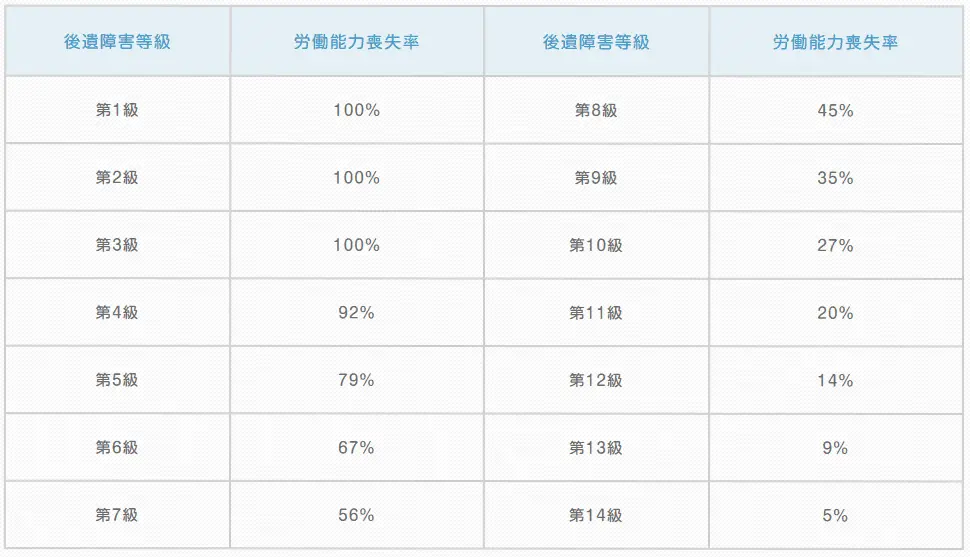

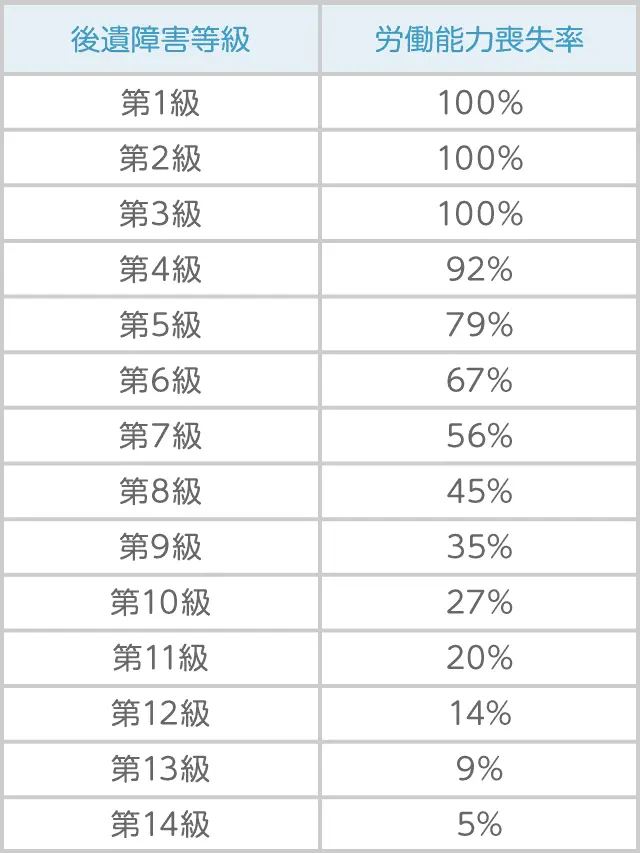

② 労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害の影響でどのくらい労働能力が低下してしまったかを数値化したものになります。自賠責基準においては、具体的な労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて、以下のように定められています。裁判所基準(弁護士基準)でも同じ喪失率を参考にしますが、事案に応じて異なる喪失率を適用することがあります。

③ 労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、後遺障害の影響で労働能力が制限される期間をいいます。自賠責基準においては、労働能力喪失期間は、以下の年数が基準です。裁判所基準(弁護士基準)でも、症状固定時年齢が54歳未満は同じ年数を用いますが、54歳以上については、「67歳までの年数」と「平均残余命の2分の1」の長い方を使うほか、軽傷事案では、5年や10年を上限とするなど異なる年数を用いることもあります。

参考:就労可能年数とライプニッツ係数表(別表Ⅱ-1)

④ ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、法定利率による中間利息の控除を行った後の数値です。簡単にいえば、将来にわたる賠償金を一括でもらうため、それにより生じる利息を控除するという考え方です。

ライプニッツ係数は、就労可能年数に応じて、上記別表(別表Ⅱ-1)のとおりです。 -

(3)死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故により死亡した場合に、将来得られるはずの収入が失われたことによる損害をいいます。

死亡逸失利益の金額の決め方は、年金受給者を除き、以下のとおりです。【死亡逸失利益の計算式】

死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数

① 基礎収入

基礎収入は、後遺障害逸失利益と同様の考え方です。

② 生活費控除率

生活費控除率とは、収入全体で生活費の占める割合をいいます。被害者が事故で死亡した場合、本来支払うはずの生活費を免れていますので、将来られたはずの収入から支出を免れた生活費を控除しなければなりません。

生活費控除率は、自賠責基準においては、原則として、被扶養者がいる場合には、35%、被扶養者がいない場合には50%となります。

裁判所基準では、被害者の立場に応じて以下の割合を参考して、ケース毎に定められています。- 一家の支柱(被扶養者1人):40%

- 一家の支柱(被扶養者2人以上):30%

- 女性(主婦、独身、幼児などを含む):30%

- 男性(独身、幼児などを含む):50%

③ 就労可能年数・ライプニッツ係数

就労可能年年数・ライプニッツ係数は、後遺障害慰謝料で説明した労働能力喪失期間・ライプニッツ係数と同様の考え方になります。

4、損害項目ごとの賠償金額の決め方③|積極損害

積極損害とは、事故がなければ支出しなかった費用のことをいいます。交通事故の積極損害には、以下のようなものがあります。

-

(1)治療費

交通事故による怪我の治療のために必要かつ相当な範囲の治療費は、すべて損害賠償の対象となります。具体的には、以下のようなものが含まれます。

- 診療費

- 治療費

- リハビリ費用

- 手術費用

- 薬代

-

(2)通院交通費

交通事故の治療のために病院への通院を余儀なくされた場合、その際にかかった通院交通費を請求することができます。通院交通費の金額の決め方は、以下のとおりです。

- 公共交通機関を利用して通院をした場合:実際にかかった運賃相当額

- 自家用車を利用して通院した場合:1kmあたり15円で計算した金額

なお、通院にタクシーを利用した場合、タクシーを利用する必要性がなければタクシー料金を請求することはできません。

-

(3)入院雑費

怪我の治療のために入院をすると日用品や雑貨の購入費用などがかかります。これらの費用は、入院雑費として請求することができます。

入院雑費の金額の決め方は、以下のとおりです。- 自賠責基準:日額1100円×入院期間

- 裁判所基準(弁護士基準):日額1500円×入院期間

-

(4)付添看護費

交通事故の怪我の影響で本人だけでは入通院が困難な場合、付添にかかった費用を請求することができます。

付添看護費の金額の決め方は、以下のとおりです。

(近親者付き添いによる休業損害が発生した場合には、その損害額と比較して高い方)① 入院付添費用

- 自賠責基準:日額4200円×付添期間

- 裁判所基準(弁護士基準):実費または日額6500円×付添期間

② 通院付添費用

- 自賠責基準:日額2100円×付添期間

- 裁判所基準(弁護士基準):実費または日額3300円×付添期間

5、交通事故の損害賠償を弁護士に依頼するメリット

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

-

(1)正確な損害賠償金額を計算できる

交通事故の損害賠償金は、損害項目ごとに複雑な計算となっていますので、正確に計算をするためには、法的知識や経験が不可欠となります。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに損害賠償金額の計算を行いますので、計算ミスにより不利な条件で示談するリスクを軽減することができます。 -

(2)保険会社が提示した慰謝料額を増額できる可能性がある

交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3つがあります。どの算定基準を使うかによって慰謝料の金額は大きく変わりますので、被害者としても、もっとも有利になる弁護士基準を使って慰謝料を請求する必要があります。

ただし、裁判所基準(弁護士基準)に基づく慰謝料を請求するには、被害者個人での示談交渉では応じてもらえませんので、弁護士への依頼が不可欠です。弁護士に依頼すれば裁判所基準(弁護士基準)での慰謝料を請求できますので、保険会社が提示した金額から慰謝料を増額できる可能性があります。 -

(3)交渉や訴訟手続きをすべて任せることができる

交通事故の損害賠償請求をするには、保険会社との交渉や訴訟手続きが必要になります。被害者個人でこれらの対応をしなければならないのは大きな負担となりますので、負担を軽減するためにも弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、これらの手続きを弁護士に一任できますので、法的観点から適切な対応が期待できるでしょう。

6、まとめ

交通事故の賠償請求をする際には、正確な損害賠償金額の計算が重要になります。賠償金額の決め方には、賠償項目ごとに複雑なルールがありますので、自分だけで計算するのが難しいと感じる方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故で損害賠償請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。