交通事故の慰謝料相場は? 増額は可能? 種類や請求先、計算方法

適正な慰謝料の支払いを受けるためにも、交通事故慰謝料に関する基本事項をしっかりと身につけておきましょう。

今回は、交通事故慰謝料の種類、相場、計算方法や慰謝料の請求先、増額・減額要素などについて、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。

1、交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とはどのようなものなのでしょうか。以下では、交通事故慰謝料とは何か、交通事故で請求できる3種類の慰謝料について説明します。

-

(1)慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、交通事故の被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

交通事故で怪我をした被害者は、恐怖や苦痛により多大な精神的苦痛を受けます。また、怪我が治らずに後遺障害が残れば、そのことによる精神的な苦痛も生じてきます。そのため、治療費などの損害に対する賠償とは別に、精神的苦痛に対する賠償として、慰謝料を請求することができます。 -

(2)交通事故で請求できる3種類の慰謝料

交通事故で被害者が請求できる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。以下では、各慰謝料の詳しい内容について説明します。

① 入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故の怪我で入院や通院をしなければならなくなったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。傷害を負ったことに対する慰謝料であることから「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。

② 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

怪我の内容や程度によっては、治療を続けても完治せず、何らかの後遺障害が残ってしまうことがあります。後遺障害が残ると、被害者は元のような生活を送ることができず、仕事や日常生活に支障が生じてしまうことから、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われます。

③ 死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

被害者は、事故によって亡くなっていますので、死亡慰謝料は被害者の遺族が請求することになります。

2、交通事故の慰謝料3つの算定基準と慰謝料相場

-

(1)交通事故慰謝料の3つの算定基準

交通事故慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3種類があります。以下では、それぞれの算定基準について説明します。

① 自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自賠責保険から慰謝料が支払われる際に利用される算定基準です。

自賠責保険は、交通事故被害者に対する最低限の補償をする目的で加入が強制されている保険ですので、慰謝料も3つの算定基準の中でもっとも低い金額になります。

② 任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が慰謝料を支払う際に利用する算定基準です。

任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めている基準であり、外部には公表されていません。

もっとも、一般的には、自賠責保険基準と同程度か、若干上乗せした金額であることが多いです。後述する裁判所基準と比べるとかなり低い金額になりますので、保険会社から提示された慰謝料額で示談をしてしまうと、損をしてしまう可能性があります。

③ 裁判所(弁護士)基準

裁判所基準とは、裁判になったときに裁判所が慰謝料の算定に利用する基準です。弁護士が保険会社との示談交渉に用いる基準でもあることから「弁護士基準」とも呼ばれます。

裁判所基準は、過去の裁判例などに基づいて基準化されたものになり、基本的には3つの基準の中でもっとも慰謝料の金額が高額になります。 -

(2)交通事故慰謝料の相場

それぞれの算定基準によって交通事故の慰謝料はどの程度違いが生じるのでしょうか。任意保険基準の内容は公表されていないため、以下では、自賠責保険基準および裁判所基準に基づく交通事故慰謝料の相場をみていきましょう。

なお、詳しい計算方法については、「4、慰謝料の計算方法①」以下をご参照ください。

① 入通院慰謝料

例えば、治療期間が6か月(180日)、実通院日数が60日の事案における、入通院慰謝料は、以下のようになります。- 自賠責保険基準:4300円×60日×2=51万6000円

- 裁判所基準:116万円(別表Ⅰ)または89万円(別表Ⅱ)

裁判所基準では、怪我がむちうち症で他覚所見が無い場合等か否かに応じて別表Ⅰ及び別表Ⅱの2種類の算定基準があり、いずれも自賠責基準に比べると、高額となる傾向にあります。

② 後遺障害慰謝料

例えば、別表第2の5級の後遺障害等級が認定された事案における後遺障害慰謝料は、以下のようになります。- 自賠責保険基準:618万円

- 裁判所基準:1400万円

後遺障害慰謝料は、基本的には後遺障害等級の認定の申請手続きにおいて認定された後遺障害等級に応じて金額が定められています。

後遺障害慰謝料についても、裁判所基準は自賠責保険基準に比べて高額となります。

③ 死亡慰謝料

例えば、交通事故によって一家の支柱であった被害者が他界し、被害者が配偶者及び子1人を扶養していたという場合、配偶者及び子が請求でき得る死亡慰謝料の金額は、以下のようになります。・自賠責保険基準:合計1250万円

自賠責保険基準では、被害者本人と遺族に分けて慰謝料の金額の算定がなされ、被害者本人の慰謝料として400万円、遺族の慰謝料として、慰謝料請求権者が2人の場合は650万円が支払われます。これに加えて、被害者に被扶養者がいる場合は、200万円が別途支払われます。

・裁判所基準:2800万円

裁判所基準では、被害者の家庭内での地位・属性などに応じて、金額の目安が示されています。一家の支柱である被害者が他界した場合は2800万円となります。死亡慰謝料についても、自賠責保険基準よりも、裁判所基準の方が高くなる傾向が確認できます。

3、慰謝料の請求先はどこ? いつ支払われる?

交通事故の慰謝料はどこに請求して、いつ支払われるのでしょうか。

-

(1)交通事故の慰謝料の請求先

① 加害者が任意保険に加入している場合の請求先

加害者が任意保険に加入しているなら、加害者側の任意保険会社から慰謝料を含めた賠償金が支払われますので、基本的には加害者側の任意保険会社に請求していくことになります。

ただし、自賠責保険に対して被害者請求を行うことで、任意保険会社との示談成立前に、自賠責保険から自賠責保険基準の慰謝料の支払いを受けることもできます。

② 加害者が任意保険に加入していない場合の請求先

被害者が任意保険に加入していない場合、原則として、加害者に対して直接慰謝料を請求していくことになります。

ただし、上記のとおり、自賠責保険に対して被害者請求を行うことで、加害者との示談成立の前に、自賠責保険から自賠責保険基準の慰謝料の支払いを受けることは可能です。

③ 示談が成立しない場合

任意保険会社や加害者との示談交渉が決裂したときは、裁判外紛争処理機関や民事訴訟に移行し、その手続きの中で、慰謝料を請求していきます。 -

(2)交通事故の慰謝料はいつ支払われる?

交通事故の慰謝料は、基本的には、示談交渉を終えて示談が成立した後に支払われます。加害者が任意保険に加入しているケースであれば、示談書(免責証書)に署名押印をして、保険会社に返送すれば、1~2週間程度で指定口座に慰謝料を含む示談金が支払われます。

もっとも、示談交渉が決裂すると、最終的に訴訟等による解決が必要になりますので、裁判所の判決確定または和解成立等のタイミングまで、任意保険会社からは基本的に慰謝料は支払われません。

4、慰謝料の計算方法 ①|入通院慰謝料

交通事故で被害者が請求できる慰謝料のうち、入通院慰謝料の計算方法について説明します。

-

(1)自賠責保険基準

自賠責保険基準では、以下のいずれか少ない方の日数を基準として、1日あたり4300円を乗じて計算します。

- 治療開始日から治療を終えた日までの総日数

- 実際の入通院日数を2倍にした日数

-

(2)裁判所基準

裁判所基準では、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に掲載された下記の表に基づいて計算します。

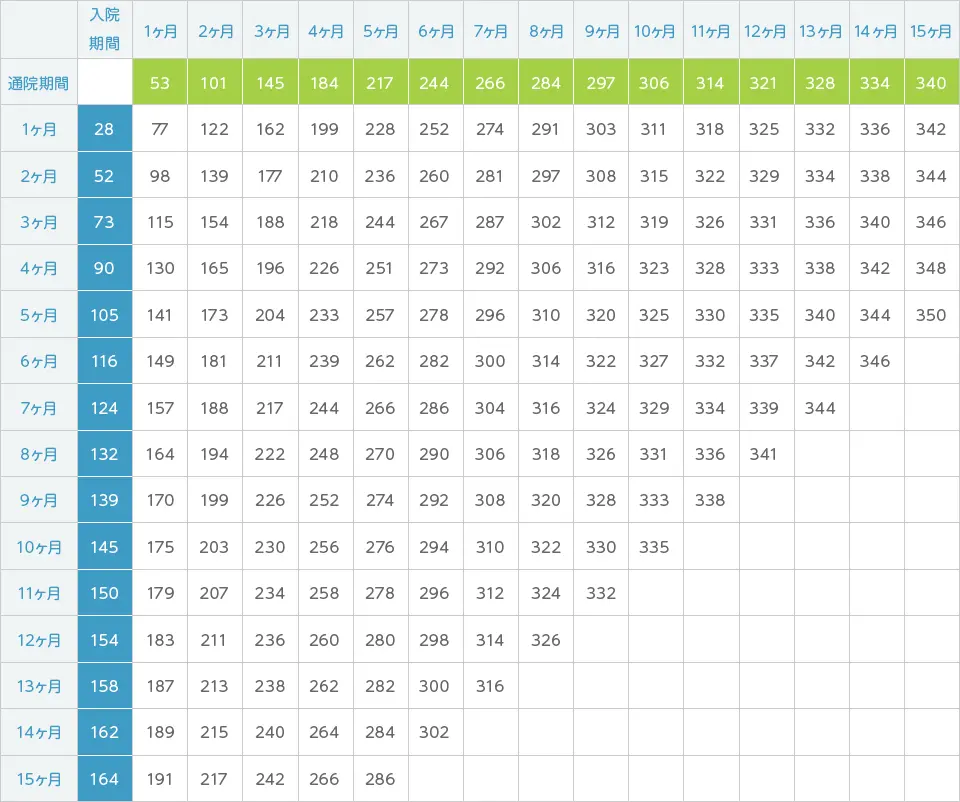

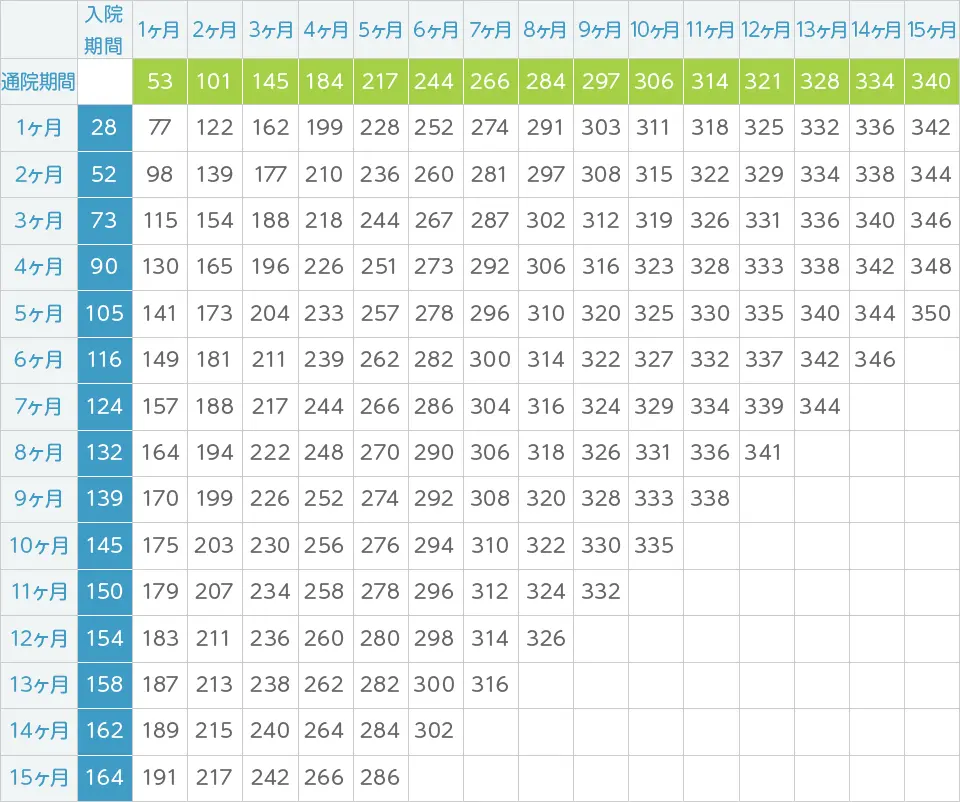

別表Ⅰ

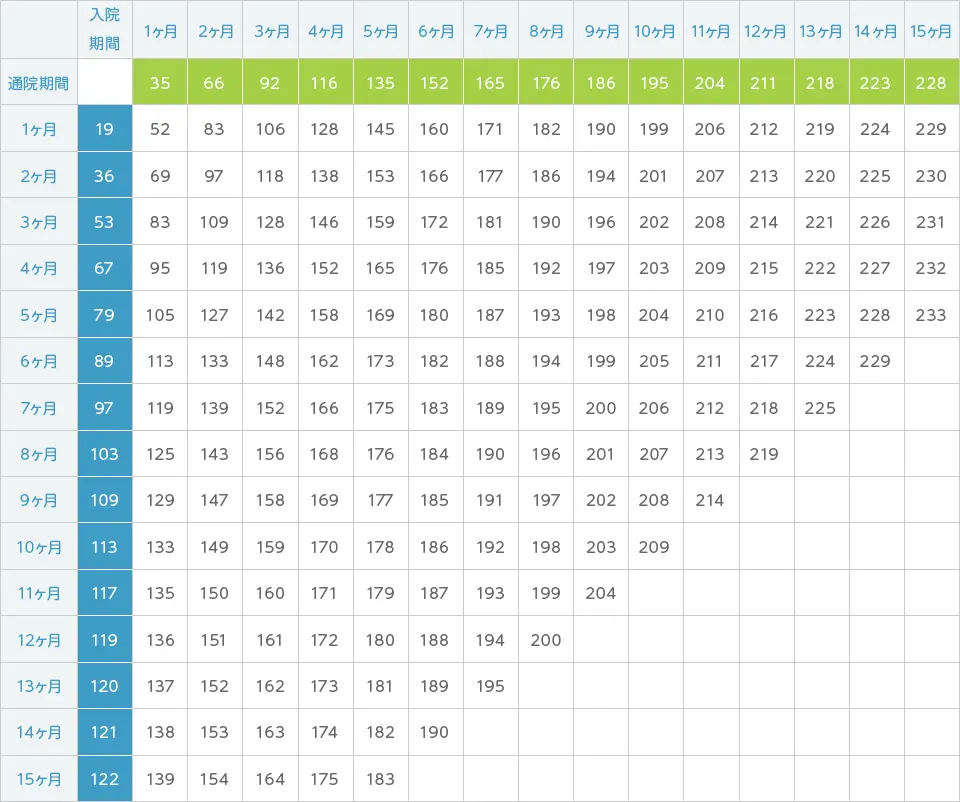

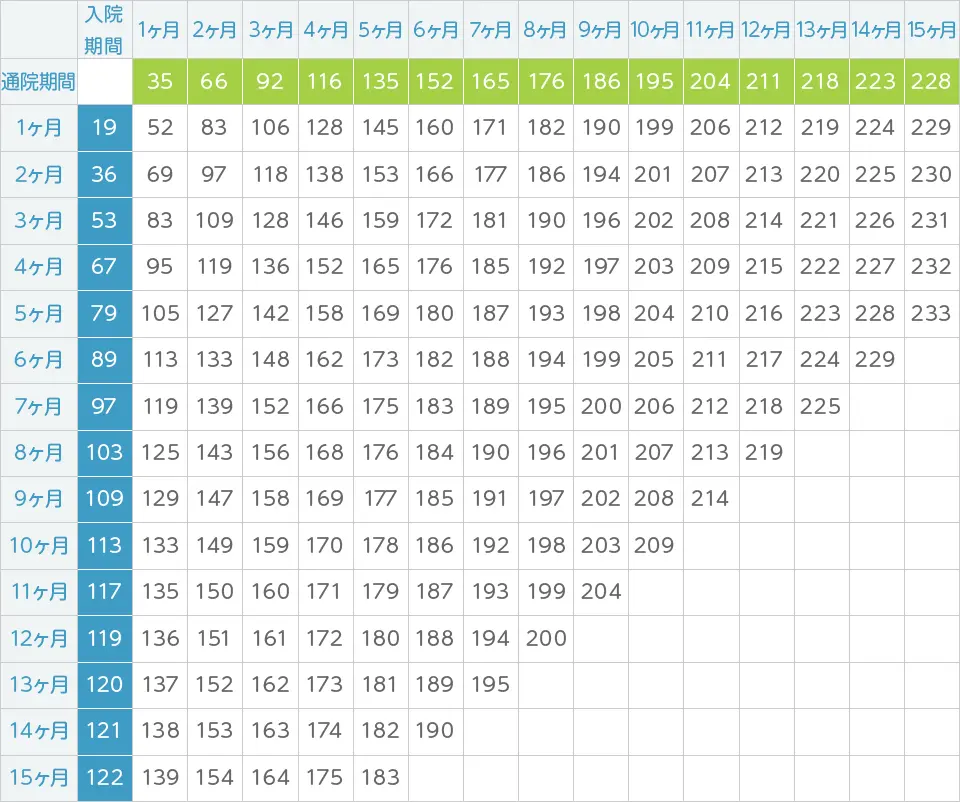

別表Ⅱ

別表Ⅱは、むちうち症、打撲、捻挫など他覚症状のない軽症の場合に用いられる基準です。それ以外のケースについては、別表Ⅰを用いて入通院慰謝料を計算します。

縦軸が通院期間、横軸が入院期間になっており、それぞれの期間が交差する部分が慰謝料の相場になります。

5、慰謝料の計算方法 ②|後遺障害慰謝料

次に、後遺障害慰謝料の計算方法について説明します。

-

(1)自賠責保険基準

自賠責保険基準における後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の認定の申請手続きにより認定された等級に応じて金額が決まります。後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料の金額は、以下の表のようになります。

等級 金額 別表第1 1級 1650万円 2級 1203万円 別表第2 1級 1150万円 2級 998万円 3級 861万円 4級 737万円 5級 618万円 6級 512万円 7級 419万円 8級 331万円 9級 249万円 10級 190万円 11級 136万円 12級 94万円 13級 57万円 14級 32万円 -

(2)裁判所基準

裁判所基準における後遺障害慰謝料も、基本的には後遺障害等級の認定の申請手続きにより認定された等級に応じて金額が決まります。後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料の金額は、以下の表のようになります。

等級 金額 別表第1 1級 2800万円 2級 2370万円 別表第2 1級 2800万円 2級 2370万円 3級 1990万円 4級 1670万円 5級 1400万円 6級 1180万円 7級 1000万円 8級 830万円 9級 690万円 10級 550万円 11級 420万円 12級 290万円 13級 180万円 14級 110万円

6、慰謝料の計算方法 ③|死亡慰謝料

被害者の遺族が請求する、死亡慰謝料の計算方法について説明します。

-

(1)自賠責保険基準

自賠責保険基準では、被害者本人と遺族に分けて、以下のように死亡慰謝料を計算します。

【被害者本人の慰謝料】

- 400万円

【配偶者、子ども、父母などの遺族の慰謝料】

- 慰謝料請求権者が1人:550万円

- 慰謝料請求権者が2人:650万円

- 慰謝料請求権者が3人以上:750万円

- 被害者に被扶養者がいるとき:上記に加えて200万円

-

(2)裁判所基準

裁判所基準では、被害者の家庭内での地位・属性などに応じて、以下のように死亡慰謝料を計算します。

- 一家の支柱である場合:2800万円

- 母親、配偶者の場合:2500万円

- その他:2000~2500万円

7、交通事故慰謝料の増額・減額事由

これまで交通事故慰謝料の相場と計算方法を説明しましたが、個別事情に応じて交通事故慰謝料は相場よりも増額または減額されることがあります。以下では、交通事故慰謝料の増額事由と減額事由について説明します。

-

(1)交通事故慰謝料の増額事由 ①|加害者の運転行為が悪質

以下のような事情がある場合には、加害者の運転行為が悪質であると評価されて慰謝料が増額される可能性があります。

- 無免許運転

- ひき逃げ

- 飲酒運転

- 居眠り運転

- 著しいスピード違反

- あおり運転

-

(2)交通事故慰謝料の増額事由 ②|加害者の事故後の態度や行動が悪質

以下のような事情がある場合には、加害者の事故後の態度や行動が悪質であると評価されて慰謝料が増額される可能性があります。

- 反省の態度が一切ない

- 被害者に対して暴言を吐く

- 警察の取り調べで虚偽の供述をする

- 自分に不利になる証拠を隠滅しようとする

-

(3)交通事故慰謝料の増額事由 ③|被害者の受けた傷害・被害の程度が大きい

被害者が受けた傷害の程度が大きい場合には、それに伴い精神的苦痛も大きくなりますので、慰謝料の増額事由になります。

具体的には、以下のような事情が挙げられます。- 多数の部位にわたる骨折

- 複数回にわたり手術を受けた

- 事故により流産をした

- 昏睡状態に陥るような重大な怪我を負った

-

(4)交通事故慰謝料の減額事由 ①|過失相殺

過失相殺とは、事故の発生や損害の拡大について被害者にも落ち度(過失)がある場合に、その過失割合を考慮して、損害額を減額する考え方です。被害者にも過失がある場合に、すべての損害を加害者に補填させるのは適切ではないという考えから、民法722条2項により定められています。

具体的な過失割合は、基本的に事故態様によって類型化されていますので、実際の事故状況に応じて適切な過失割合を主張していくことが大切です。 -

(5)交通事故慰謝料の減額事由 ②|素因減額

素因減額は、被害者の心因的要因や身体的要因が損害の発生・拡大に寄与したといえる場合にまで、すべての損害を加害者に補填させるのは不公平であることから、民法722条2項の規定を類推適用し、一定の減額を行うという考え方です。

- 心因的要因:精神的な疾患、性格、ストレスに対する脆弱性

- 身体的要因:既往症や持病、疾患にあたるような身体的特徴

-

(6)交通事故慰謝料の減額事由 ③|無償同乗

無償同乗とは、運転者の好意により無償で自動車に乗せてもらうことをいいます。

自動車に同乗中に事故が発生した場合、同乗者は、運転者に対して損害賠償請求をすることができますが、無償同乗であった場合には、損害額が減額される場合があります。

ただし、無償同乗だったからといって常に損害の減額がなされるわけではありません。代表的なケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。- 運転者が飲酒していることを承知で同乗した

- 運転者が無免許であることを知りながら同乗した

- 運転者のスピード違反を煽ったため事故が起きた

- 運転者の運転を妨害したため事故が起きた

-

(7)交通事故慰謝料の減額事由 ④|損益相殺

損益相殺とは、被害者が交通事故を原因として利益を得た場合に、その利益分を損害額から控除する制度です。損益相殺は、賠償金の二重取りを防ぐ目的で認められています。

たとえば、交通事故により以下のような給付を受けた場合には、損益相殺により損害額が減額されます。- 各種社会保険の給付金

- 自賠責保険金、政府保障事業のてん補金

- 所得補償保険金

- 国民健康保険法、健康保険法に基づく給付金

8、交通事故の慰謝料請求は弁護士へ相談を

交通事故の慰謝料請求をお考えの方は、以下のような理由から弁護士に相談することをおすすめします。

-

(1)示談交渉を任せることができる

加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉は保険会社の担当者との間で行うことになります。

保険会社の担当者は、業務として多くの交通事故事案を取り扱っていますので、交通事故に関する知識や経験が被害者よりも圧倒的に多く、被害者個人では対等な交渉は難しいといえます。また、被害者個人では、保険会社から提示された賠償額が適正な金額であるかどうか判断できませんので、不利な内容で示談に応じてしまうリスクもあります。

弁護士に依頼をすれば、保険会社との示談交渉すべて任せることができますので、対等な立場で交渉を進めてもらうことが可能です。交渉が決裂した場合でも、引き続き訴訟手続きの対応をしてもらうこともできますので、最後まで安心して任せることができます。 -

(2)慰謝料を増額できる可能性がある

慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準の3種類があり、被害者にとってもっとも有利な算定基準は、裁判所基準です。

しかし、保険会社との示談交渉で裁判所基準による慰謝料を請求するには、弁護士への依頼が必要になります。被害者個人では、裁判所基準による慰謝料の支払いを求めても、基本的に応じてもらえません。

慰謝料を増額したい場合は、弁護士に示談交渉を依頼するべきでしょう。 -

(3)弁護士費用特約があれば経済的な負担なく弁護士に依頼できる

弁護士に交通事故の事案を依頼したくても、経済的な不安があり相談や依頼を躊躇する方も少なくありません。

そのような方は、まずはご自身が加入する自動車保険に「弁護士費用特約(弁護士特約)」が付帯しているかどうかを確認してみてください。弁護士費用特約があれば、弁護士に相談・依頼する際の相談料、着手金、報酬金などの費用を保険会社に負担してもらうことができますので、基本的には経済的な負担なく弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約を使用したとしても、自動車保険の保険料が増額するという心配はありませんので、弁護士費用特約の付帯があるのであれば積極的に利用していくようにしましょう。

9、まとめ

交通事故により精神的苦痛を被った被害者に対しては、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料という慰謝料が支払われます。交通事故慰謝料には、3つの算定基準があり、どの算定基準を使用するかによって、被害者に支払われる慰謝料の金額は大きく変わってきます。

適正な慰謝料の支払いを受けるには、弁護士によるサポートが不可欠となりますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。交通事故の被害に遭われた方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。