交通事故で全治1か月の診断! 慰謝料額の相場は?|弁護士の増額事例

全治1か月の慰謝料相場は、慰謝料の算定基準やさまざまな要因により金額が左右されます。適正な慰謝料を獲得するためにもそれらを理解しておくことが大切です。

本コラムでは、交通事故で全治1か月と診断されたときの慰謝料相場と増額事例について、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。

1、全治1か月と診断された際の慰謝料相場と算定基準

全治1か月と診断された場合、どのくらいの慰謝料を受け取れるのでしょうか。以下では、全治1か月と診断された際の慰謝料相場と慰謝料の算定基準について説明します。

交通事故の慰謝料の算定方法には、3つの基準があります。

交通事故の慰謝料算定は、客観的な算定基準を定め、それに基づいて慰謝料を計算するというのが実務の取り扱いになっています。この算定基準には、以下の3つが存在しています。

- 自賠責基準

- 任意保険基準

- 裁判所(弁護士)基準

どの算定基準を採用するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきますので、適切な算定基準を用いることが重要です。以下で、それぞれの算定基準を詳しく説明します。

-

(1)全治1か月は重傷? 軽傷?

交通事故による怪我で全治1か月と診断される可能性のあるケースについて、具体的な傷病名を挙げると以下のとおりです。

- 頸椎捻挫(むち打ち)

- 腰椎捻挫

- 軽度の骨折(ひび程度)

- 関節捻挫

擦り傷や打撲程度であれば全治2週間程度の軽傷と診断されますが、全治1か月との診断は、交通事故の怪我の中でも重い怪我の部類に入ります。

ただし、「全治」と「完治」は違います。全治1か月と診断されたからといって、必ずしも1か月で完全回復するわけではありません。怪我の程度や経過によっては、怪我が完治せずに何らかの症状が残ってしまい、後遺障害となる可能性もあります。 -

(2)自賠責基準による慰謝料相場

自賠責基準とは、自賠責保険の支払時に使用される慰謝料の算定基準です。

自賠責保険は、車やバイクを運転する際に法律上加入が義務付けられている保険で、交通事故で怪我をした被害者に対して最低限度の補償を行うことを目的としています。そのため、3つの算定基準の中では、もっとも低い金額になります。

【慰謝料の計算方法】

令和2年4月1日以降の事故における自賠責保険基準による慰謝料の計算は、以下のような計算式により算出します。1日あたり4300円×対象日数対象日数は、「実通院日数×2」または「治療期間」のいずれか少ない方が適用されます。

【全治1か月の慰謝料相場】

全治1か月と診断され10日間通院を行い、治療期間は30日であった場合の慰謝料相場は、「4300円×(10日×2)=8万6000円」となります。 -

(3)任意保険基準の慰謝料相場

任意保険基準は、加害者が加入する任意保険から慰謝料が支払われる際の基準です。

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定しているため一般には公表されていない基準です。具体的な基準内容は、保険会社ごとに違いがありますが、一般的には自賠責基準と大きく変わらない金額が提示されることもありますし、若干上乗せされた程度の金額にとどまるケースが多い傾向があります。 -

(4)裁判所基準(弁護士基準)による慰謝料相場

裁判所基準とは、弁護士が示談交渉をする際や訴訟になった際に、裁判所が慰謝料を判断するときに使用される慰謝料の算定基準です。弁護士でなければこの裁判所基準で交渉することが難しいため、弁護士基準と呼ばれることもあります。

裁判所基準は、裁判実務で用いられる基準であり、3つの算定基準の中ではもっとも高額な基準になります。

【慰謝料の計算方法】

裁判所基準は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)に基づいて計算します。

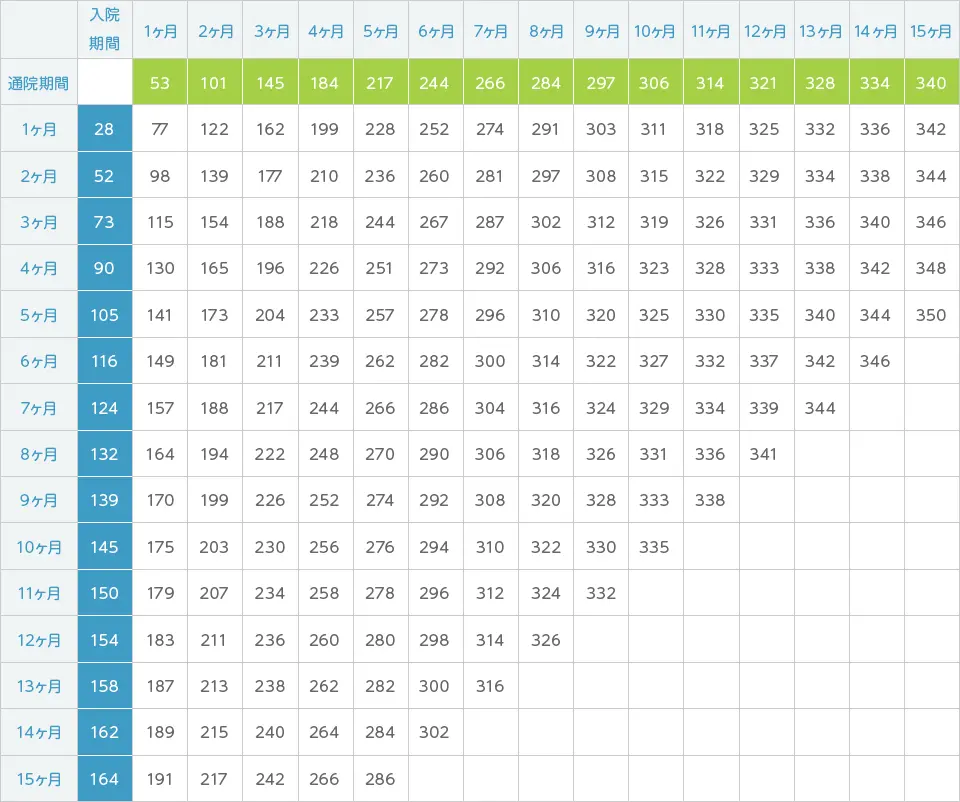

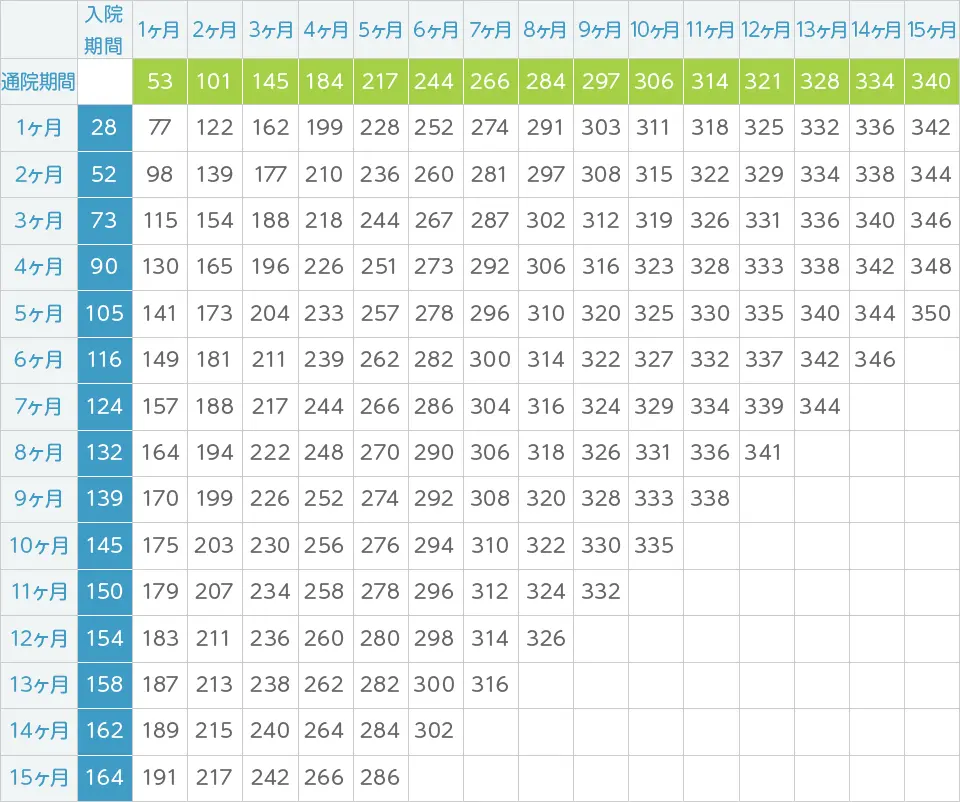

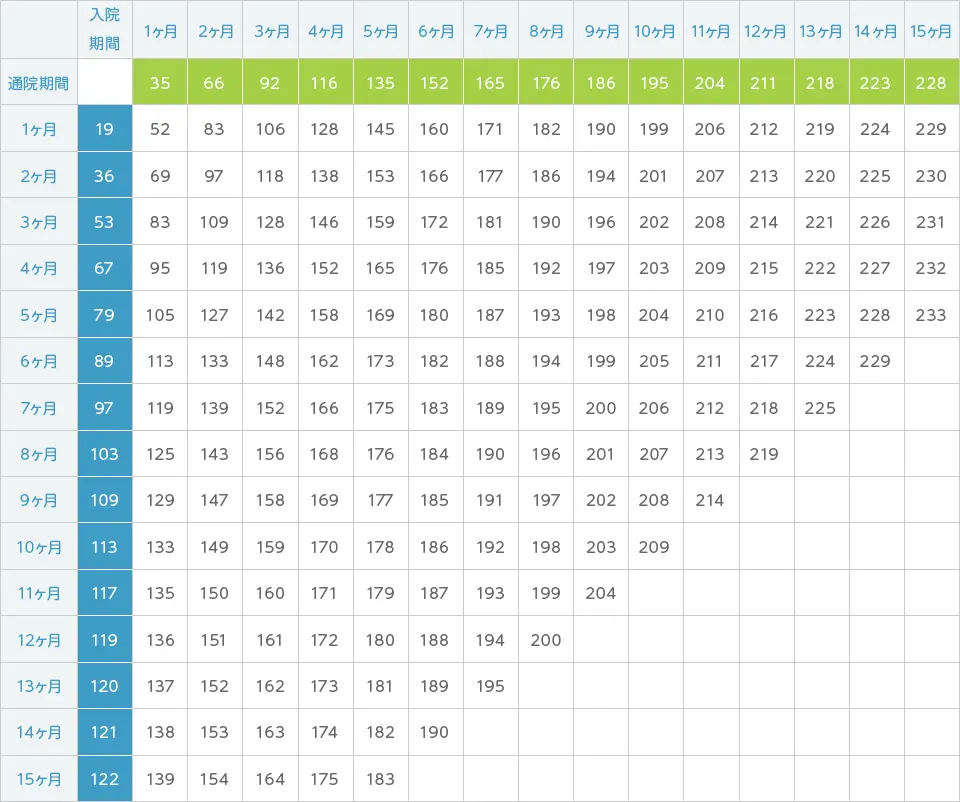

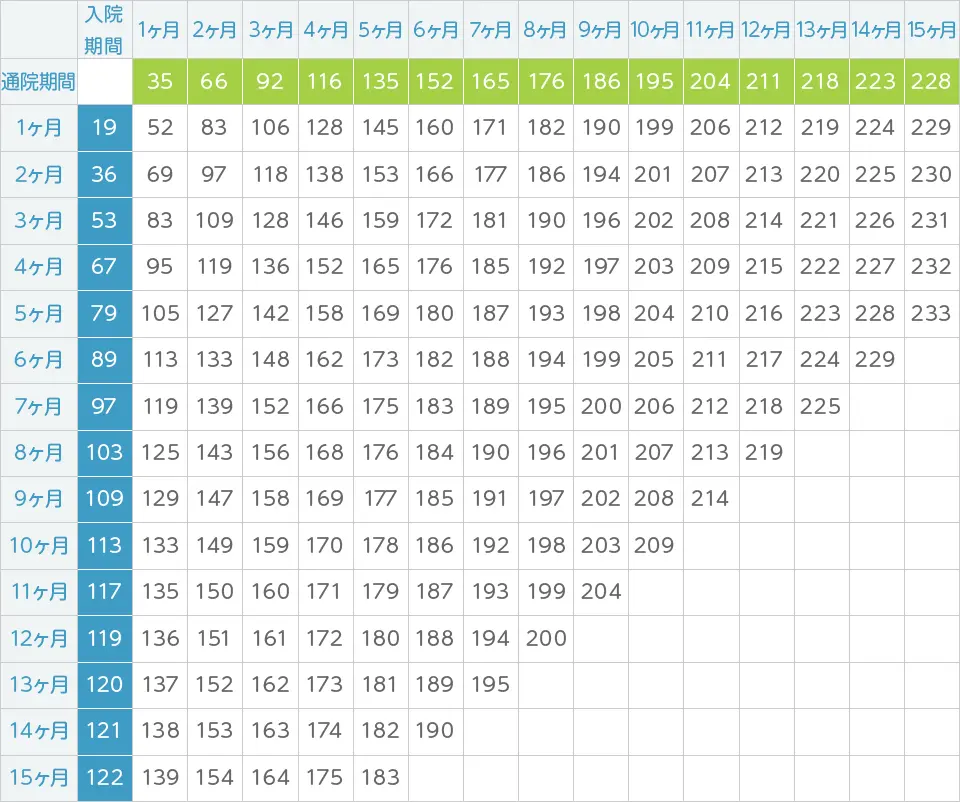

具体的には、下記表の通院期間(縦軸)と入院期間(横軸)が交差する部分が裁判所基準の慰謝料額になります。

「裁判所基準(いわゆる赤い本)別表I:原則」(単位:万円)

「裁判所基準(いわゆる赤い本)別表II:むち打ち症等で他覚所見がない場合」(単位:万円)

【全治1か月の慰謝料相場】

むち打ち症で全治1か月と診断され10日間通院を行い、治療期間は30日であった場合の慰謝料相場は、19万円となります(別表Ⅱ)。以下の慰謝料算定ツールでは、完全無料・匿名であなたの交通事故慰謝料を無料で算定することができます。慰謝料の算定や弁護士相談の参考としてご活用ください。

2、慰謝料の金額が変わる4つの要因

上記のとおり交通事故の慰謝料には算定基準があります。そのため、それを用いることで金額の相場を把握することができます。もっとも、実際の慰謝料の金額は、具体的な事案に応じて異なりますので、以下では、慰謝料の金額が変わる4つの要因について説明します。

-

(1)被害者側の過失の有無

交通事故に関して被害者にも事故の原因となる落ち度(過失)があった場合、その過失割合に応じて慰謝料などの損害賠償額が減額されます。

たとえば、信号待ちで停止中に追突された場合、被害者の過失はゼロですが、危険を防止するためのやむを得ない場合ではないにもかかわらず、被害者が急ブレーキを踏んだため追突事故が発生したという場合だと被害者に30%の過失が生じます(『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(判例タイムズ社)【154】)。

どの程度の過失割合になるかによって、慰謝料額は大きく変動するため、適切な過失割合を定めることが重要です。 -

(2)病院で診察を受け通院・入院した期間

交通事故の慰謝料のうち入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、治療期間が長くなるほど肉体的・精神的苦痛も大きくなると考えられているため、治療期間や治療日数に応じて慰謝料の金額も増加します。

たとえば、裁判所基準を前提とすると、通院期間1か月であれば慰謝料の金額は19万円ですが、通院期間が3か月の場合、慰謝料の金額は53万円になります。

このように通院・入院した期間に応じて慰謝料の金額も変わってきますので、医師の指示に従って完治または症状固定まで継続的に通院するようにしましょう。 -

(3)後遺障害が残ってしまったかどうか

事故の怪我が完治せずに何らかの症状が残ってしまったときは、後遺障害等級申請を行うことができます。申請は、加害者の自賠責保険会社に対して行います。後遺障害等級申請を行うと、残存する症状の内容や程度に応じて、1級から14級までの後遺障害等級が認定され、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料が支払われます。

そのため、後遺障害の有無および等級は、交通事故の慰謝料の金額が変わる要因のひとつとなります。 -

(4)弁護士を通じて請求したか

保険会社からは、任意保険基準に基づいて算定された慰謝料額が提示されますが、それは自賠責基準とほぼ同程度の金額であることが多いです。また、適切な後遺障害等級が認定されないケースや、逸失利益の計算が納得できないものとなるケースは少なくありません。

弁護士に依頼すれば、裁判所基準(弁護士基準)で慰謝料を算定し、請求することができます。さらに、適切な後遺障害等級を受けられるようサポートしたり、適切な逸失利益で支払うよう交渉したりすることが可能となります。

そのため、保険会社の提示額よりも適切な損害賠償金を受け取れるケースが多々あります。

「慰謝料」のこと

弁護士に無料相談しませんか?

-

\ オンラインでは24時間受付中 /

メールでお問い合わせ

- ご相談の流れ

3、全治1か月の交通事故で請求できる賠償金の項目

全治1か月の交通事故で請求できる賠償金の項目には、慰謝料以外にも以下のようなものが挙げられます。

-

(1)治療に必要な費用

被害者は、事故により負った怪我の治療に必要かつ相当な以下の費用を請求することができます。

- 治療費(診察料、投薬料、検査料、処置料など)

- 通院交通費(公共交通機関、タクシー、自家用車)

- 付添費(症状または幼児等必要と認められる場合)

-

(2)休業損害|計算方法と適合ケース

事故により仕事を休まざるを得なかった場合、その間の収入減収分を「休業損害」として請求することができます。

休業損害を請求するためには、1日あたり等の平均収入額を把握する必要があります。

給与所得者の場合、休業損害証明書、自営業者の場合、確定申告書により1日あたりの平均収入額を算定することが多いです。

休業損害の計算方法は、以下のとおりです。

休業損害=事故前の1日あたりの収入×休業日数

たとえば、月収30万円(1日あたり約1万円)の会社員が交通事故の通院のために10日間休業した場合、「1万円×10日=10万円」を請求することができます。

現実の収入を得ていない専業主婦の場合も家事労働を収入に換算することができますので、休業損害を請求することができます。 -

(3)後遺障害と認定された場合の後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益

全治1か月の怪我であっても、完治せずに何らかの症状が残ってしまい(症状固定)、後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を請求することができます。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害による労働能力の低下により将来の収入が減少する場合にその損失分を填補するものです。

後遺障害逸失利益は、以下のような計算式により算出します。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 -

(4)物損などその他損害

交通事故で車や持ち物が壊れたときは、物損に関する以下のような損害も請求することができます。

- 車の修理費用または時価額

- レンタカー代、代車使用料

- 車両評価損(修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または、事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合)

- 壊れた持ち物(衣類、メガネ、スマートフォンなど)

4、全治1か月の交通事故を弁護士に相談すべき理由と具体事例

以下では、全治1か月の交通事故を弁護士に相談すべき理由と弁護士が介入して解決できた具体的な事例を紹介します。

-

(1)保険会社との交渉をすべて任せられる

交通事故の被害者と保険会社の担当者との間には、知識や経験で大きな差があります。また、請求する際に用いることができる算定基準が異なります。そのため、被害者自身で交渉したとしても、慰謝料などが十分に支払われないケースが少なくありません。

弁護士に依頼すれば専門知識を活かして複雑かつ面倒な交渉を任せることが可能です。精神的な負担を軽減しながら、適切な条件で示談できる可能性が高くなります。当事務所の解決事例 -

(2)日常への影響について適切な立証をサポート

交通事故により怪我をすると仕事や家事、育児などの日常生活に大きな支障をもたらすことがあります。このような日常生活への支障は、休業損害や逸失利益、慰謝料の金額に影響を与える要素ですので、具体的な支障を主張立証していかなければなりません。

弁護士に依頼することにより、通院状況や家事能力の低下などを丁寧に整理して、日常生活への影響を適切に立証できるようにサポートを受けることができます。当事務所の解決事例 -

(3)裁判所基準(弁護士基準)による請求

保険会社から提示される慰謝料額は、自賠責基準または任意保険基準により算出した金額になりますが、これは裁判所基準に比べると低額であるケースが多いです。

弁護士に依頼すれば、裁判所基準に基づいて算出した慰謝料額で示談交渉を行えるため、保険会社の提示額よりも適切な慰謝料額を請求することが可能です。当事務所の解決事例

「慰謝料」のこと

弁護士に無料相談しませんか?

-

\ オンラインでは24時間受付中 /

メールでお問い合わせ

- ご相談の流れ

5、まとめ

交通事故の怪我で全治1か月と診断されたとしても、1か月で怪我が完治するとは限りません。通院期間は、交通事故の慰謝料の金額を左右する要因のひとつです。まずは、医師の指示に従って通院を続けて、怪我の完治を目指していきましょう。

通院を続けても怪我が治らず、何らかの症状が残ってしまった場合は後遺障害等級申請の手続きが必要になります。認定された等級によって後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額が左右されますので、適正な後遺障害等級認定を受けるためにも専門家である弁護士に任せるのがおすすめです。

交通事故で全治1か月と診断された際は、早期に弁護士のサポートを受けることで慰謝料などを増額できる可能性があります。交通事故の被害に遭ってお困りの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。