交通事故で後遺障害が残ってしまったとき、知っておくべき5つの事項

交通事故の被害にあうことで負った怪我が、治療を続けても完治することなく症状が残った場合、後遺障害として等級が認定されると、障害の程度に応じた慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求することができます。

本コラムでは、後遺障害等級の認定のために必要な手続きや、認定までの流れ、適切な等級が認定されるためのポイントについて、弁護士が解説します。

1、後遺障害とは?

交通事故の被害にあい怪我をした場合、治療をして怪我が治ればいいのですが、場合によっては治療を続けていても、症状が一進一退の状態になってしまうことがあります。その段階を「症状固定」と呼び、症状固定後もなお残存している症状のことを「後遺障害」と呼びます。

2、後遺障害が残ったら「後遺障害等級認定」手続きを!認定を受けるとどのようなメリットがある?

もし治療をしても治癒しなかった場合には、後遺障害等級認定手続きをしてください。認定手続きを受けることで、これから説明するようなメリットがあります。

下記は後遺障害等級認定をされるか否かで異なる点を表にまとめたものです。

| 認定される場合 | 認定されない場合 | |

|---|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 請求できる | 請求できない |

| 過失利益 | 請求できる | 請求できない |

(1)後遺障害慰謝料の請求が可能になる

まず、後遺障害慰謝料を請求することができるようになります。後遺障害と金額の関係は以下のとおりです。

自賠責基準の場合

後遺障害等級に応じて、第1級から第14級まで(数字が小さい方がより重い症状です。)、以下のように金額が決まっています。

介護を要する後遺障害金額

自賠責基準の後遺障害金額

裁判所基準の場合

後遺障害等級に応じて、第1級から第14級まで、以下のように金額が決まっています。

裁判所基準の後遺障害金額

(2)逸失利益の請求が可能になる

次に、後遺障害等級認定を受けると、逸失利益を請求することが可能になります。

逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったことで、将来得られるはずの収入が得られなくなった場合の減収部分をいいます。

逸失利益は次の計算式で求められます。

※1 事故前の年収を指します。

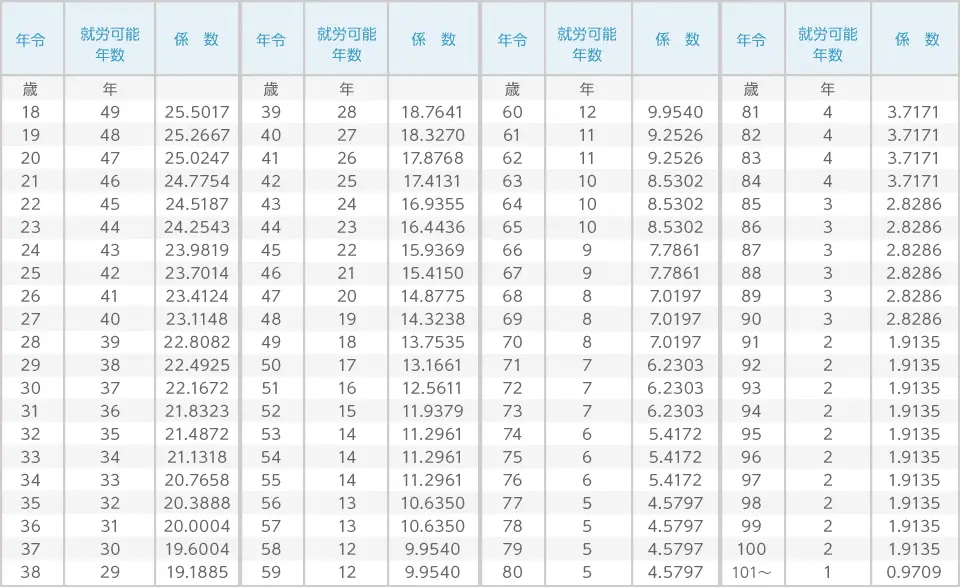

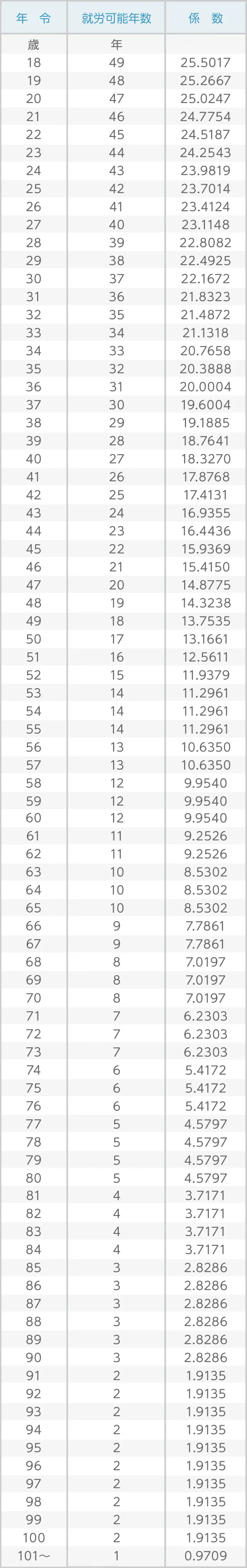

※2 下表参照

※3 ライプニッツ係数(改正民法施行後<令和2年4月1日以降>の交通事故に適用されるものです)

(3)後遺障害等級認定を受けたら賠償金が増額!

後遺障害等級認定を受けた場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。この点の重要性について、具体例を挙げてまとめてみたいと思います。

たとえば、交通事故によってむちうち損傷を負い、半年間で100日通院した年収500万円の45歳男性について考えてみましょう。

この場合、もし後遺障害等級認定を受けなければ、この男性が請求できるのは傷害部分の慰謝料のみになりますので、おおよそ89万円です。

しかし、後遺障害等級認定(14級)を受け、弁護士が介入することで、後遺障害慰謝料の110万円と逸失利益の114万円を請求することができます。

結果として、請求額は当初の89万円から313万円と約3倍になります。

このように、後遺障害等級認定を受けることは交通事故の被害者にとって非常に重要ということがおわかりいただけると思います。

3、後遺障害等級認定が認められるケース

後遺障害が残ったとしても、全てのケースにおいて後遺障害等級認定を受けられるわけではありません。

ここでは、後遺障害等級認定を受けることができる場合と後遺障害等級認定を受けられない場合について説明します。

(1)後遺障害等級認定チェックリストでご自身の状況を確認してみましょう!

まずは、ご自身のケースがチェック項目にあてはまるかどうか確かめてみましょう。下記の表は事故後むちうち損傷(頚椎捻挫・腰椎捻挫等)と診断された方向けのチェックリストです。

- 事故状況と後遺障害との間に関連性があること

- 症状を裏付けるMRI・レントゲンなどの画像を撮り、各種検査を受けていること

- 毎月の診断書に記載されている「傷病名」に一貫性があること

- 事故日から症状固定微まで症状が消失することなく続いていること

- 後遺障害診断書の記載内容に不利益な記載がされていないこと

(2)後遺障害等級認定を受けることができる場合

後遺障害等級認定を受けるためには、以下3つの条件を満たす必要があります。

①症状固定日以降でも症状の回復が難しいこと

この条件を満たすためには、単に症状が存在しているだけはなく、その症状が今後も回復の可能性がないことが必要になります。

②医学的に証明されていること

MRI・CT・レントゲン等により画像上異常所見が認められることも重要です。

③交通事故と残存している後遺障害との間に因果関係があること

交通事故の被害にあってからすぐに病院に行かなかった場合、たとえ交通事故が原因の後遺症であったとしても、因果関係が認められないと判断されてしまう場合があります。

因果関係の有無を判断するにあたっては、以下の点が考慮されていると考えられます。

- 交通事故後に発症したかどうか

- 交通事故後に交通事故とは関係ない理由で発症したものでないかどうか

- 交通事故の状況と照らし合わせて、発生しうる傷病かどうか

(3)後遺障害等級認定が受けられない場合

以下のような場合には、後遺障害等級認定が受けられません。

- 治療をすれば回復の可能性がある場合

- 非常に軽微な事故の場合

- 医師の診断がない場合

- 医師が診断していても、診断書からは後遺障害が残っているとは認められない場合

- 交通事故の前から同じ部位に同じような程度の障害があった場合

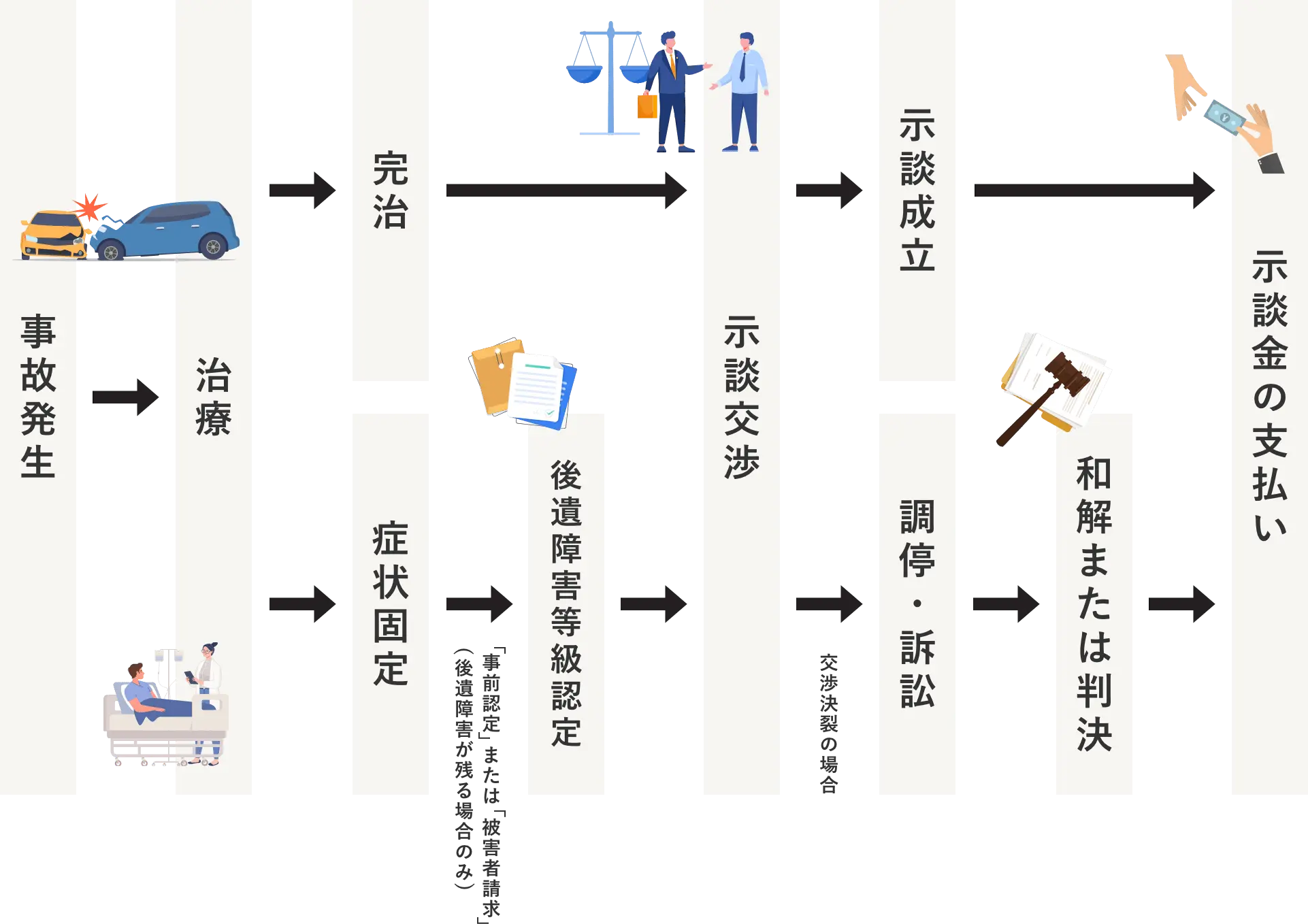

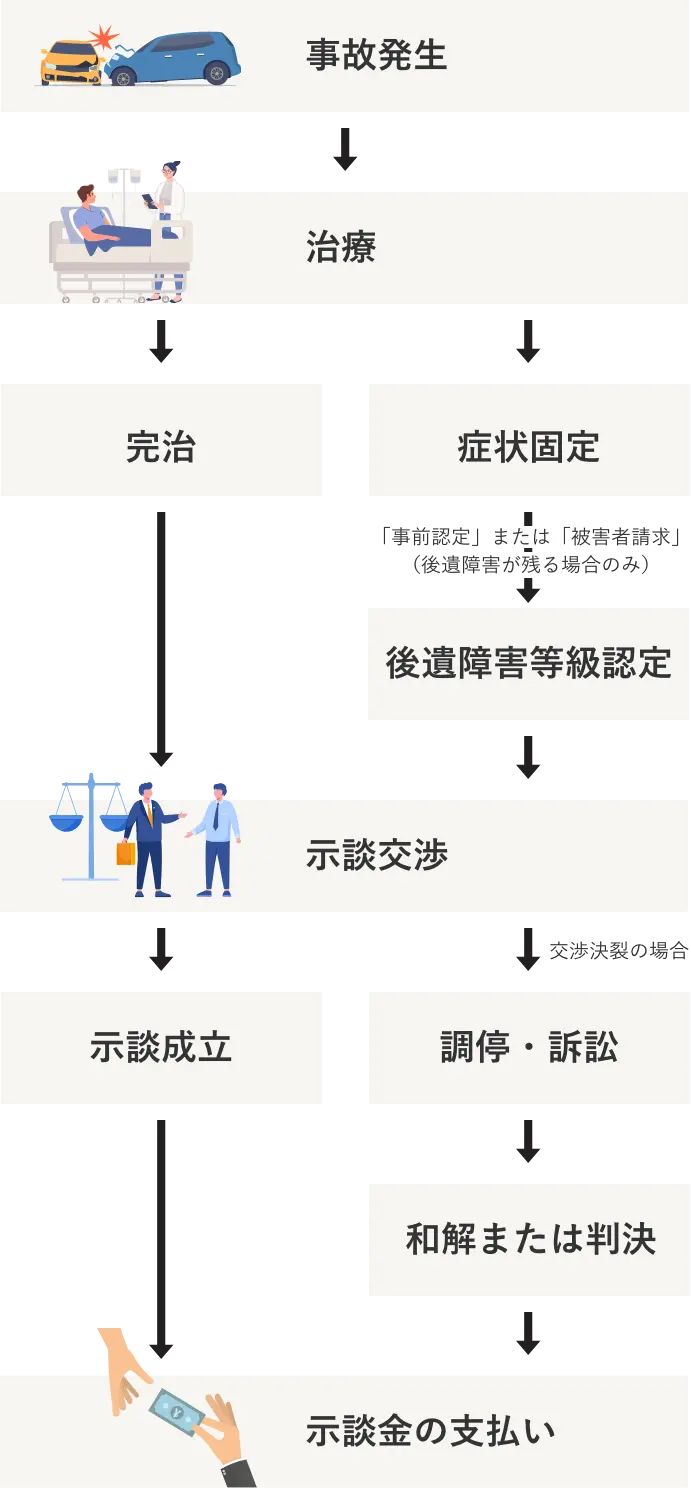

4、後遺障害等級認定の手続きの流れ

後遺障害等級認定を受けるためには、認定手続きを進める必要があります。

(1)症状固定

交通事故が発生して怪我をした場合、病院に行き、治療をします。

治療をして症状が治癒すればいいのですが、治療を継続してもあるときを境に症状がそれほど改善しなくなる状態になります。この状態を症状固定といいます。

(2)後遺障害診断書の作成

症状固定となったら、医師へ後遺障害診断書の作成を依頼します。

この後遺障害診断書は、後遺障害等級認定にあたって非常に重要です。そのため、症状についての記入内容が正確であり、必要な検査を実施してもらう必要があります。

(3)後遺障害等級認定手続き

後遺障害等級認定手続きには以下の2種類があります。

事前認定

加害者の保険会社が手続きしてくれる方法です。被害者にとっては楽ですが、提出する資料を被害者や弁護士が確認することができません。

被害者請求

被害者自身が資料を集めて、申請する方法です。提出する資料を被害者や弁護士が確認することができます。

(4)審査及び認定

次に後遺障害等級認定の審査が行われます。

この審査は、原則書面審査です。適切な認定を受けるには後遺障害診断書の記載内容が正確かつ具体的でなければなりません。

(5)結果に納得いかなければ異議申立て

認定結果に納得がいかないようであれば、その結果に対して異議申立てをすることができます。

等級認定に対する異議申立てに回数制限はありませんので、納得がいなかければ何度でも異議申立てを行うことができます。しかし、後遺障害が残存していることを立証するため、新たに医学的な資料等を添付する必要があります。

5、適切な後遺障害の等級認定を受ける方法

保険会社へ事前認定を依頼したところ、ご自身が抱えている後遺障害を認定されなかったというケースは十分に起こりえます。このような事態を回避するためにすべきことについて知っておきましょう。

(1)交通事故についての知見が豊富な弁護士に依頼する

後遺障害等級認定手続きは、医学的な分野と法律的分野、どちらの視点も必要となる非常に専門性が高いものです。事故により負傷してしまい、後遺障害で苦しむ渦中となっている個人の方がひとりですべてを対応することは非常に難しいといえます。事前申請により相手方の保険会社にすべて任せることはできますが、あなたが訴えたい症状を適切に申請してくれるとは限りません。そのため、適切な行為障害等級認定を受けたいとお考えであれば、交通事故の対応から医学的法律的分野への知見が豊富な弁護士へ依頼することをおすすめします。

なお、ベリーベスト法律事務所では、専門チームが一丸となって適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしています。交通事故専門チームの弁護士は、法律知識のみならず、医学的な知識も持ち合わせるため、交通事故の案件を多数取り扱い、定期的に勉強会を開催してノウハウを共有しています。後遺障害診断書の内容をきちんとチェックした上で認定手続きを行うことが可能です。必要に応じて、医師に対して診断書の追記や、新たな検査を依頼することもあります。

(2)認定結果に納得できないときは異議申立てを行う

後遺障害等級認定結果に納得がいかなければ異議申立てが可能です。

もちろん、検査結果的に全く基準を満たしていない場合等、後遺障害として認められないこともあります。

しかし、自賠責の設けている基準は曖昧なことも多いので、「検査が実施されていなかったから」「必要な資料を提出していなかったから」という理由で適切な認定がなされない可能性もあります。

保険会社はそういった部分を細かく検討してくれるわけではないので、専門家の意見を聞くことが大切です。ベリーベストでは異議申立てをして等級を覆すことのできる可能性が少しでもあれば、お客様に積極的に異議申立ての手続きについてご提案いたします。

(3)まとめ

交通事故により、残念ながら後遺障害を負ってしまった場合、適切な慰謝料などを受けとるべきです。しかし、慰謝料の金額は認定された後遺障害等級によって左右され、しかも後遺障害等級認定の申請は、後遺障害に苦しむ個人の方が行うには非常に難しい手続きといえます。

弁護士に対応を依頼することで、症状に適した後遺障害等級認定を受けられるようサポートすることが可能です。また、弁護士が相手方の保険会社に請求することによって、より高い算定基準に基づいた慰謝料請求が可能となります。交通事故被害にあい、後遺障害が残ってしまったときは、交通事故専門チームを有するベリーベスト法律事務所へご相談ください。親身になって対応します。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。