後遺障害等級で慰謝料は激変! 認定基準と金額・流れがまるわかり

ただし、交通事故における慰謝料の計算方法は一定のルールが決められています。「後遺障害等級表」などを用いて計算されますが、その算定基準はなんと3種あり、どの基準で計算されたかによって、受け取れる後遺障害慰謝料の金額が大きく変わってしまうことはご存じでしょうか。

本コラムでは、後遺障害等級の認定を受けた場合に受け取れる慰謝料や逸失利益の金額について、計算方法などを、交通事故専門チームの弁護士が解説します。

1、弁護士に依頼すれば後遺障害慰謝料は増額? 算定基準別に比較

交通事故により後遺障害等級が認定された方は、後遺障害慰謝料を受け取れます。しかし、その算定基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3種もあることはご存じでしょうか。つまり、どの基準で計算されたかによって、受け取れる後遺障害慰謝料の金額が大きく変わってしまうのです。

では、弁護士に対応を依頼することで、請求できる金額が具体的にどれぐらい増額するのか、むち打ち症で、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級認定において14級の9号に該当したというケースを例にして解説します。

-

(1)自賠責保険から支払われる保険金の計算の方法

後遺障害等級認定の結果が14級9号の場合、自賠責保険から受け取れる保険金は、75万円です。

この75万円の内訳は、慰謝料分と、労働能力を喪失したことに対する補償分(逸失利益)とが両方含まれています。慰謝料分だけだと32万円です。

自賠責保険基準は、自賠責保険による支払い基準です。最低限の補償を行う目的としているため、遺障害慰謝料額は非常に少ないものとなっています。保険会社が提示する示談金に含まれる後遺障害慰謝料額は、各保険会社独自に定めた「任意保険基準」により算定されていますが、この自賠責基準に限りなく近い金額であるケースがあります。 -

(2)加害者の任意保険会社に請求する際の計算方法|裁判所(弁護士)基準

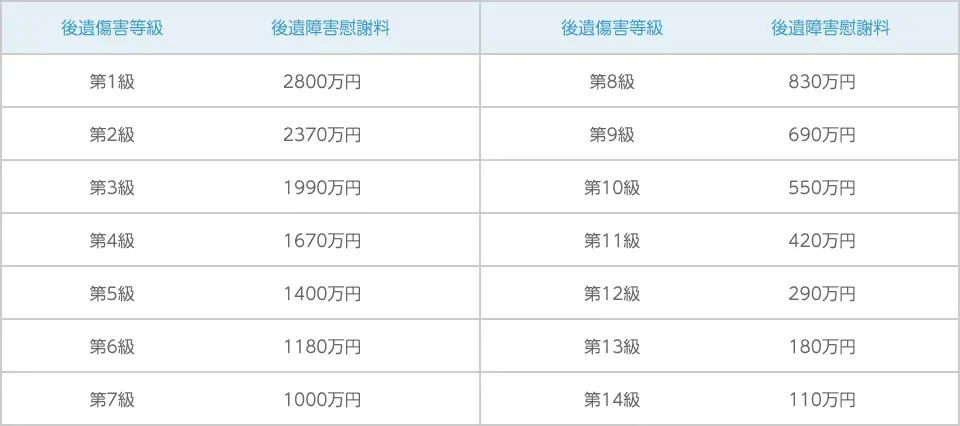

他方で、弁護士が加害者側(任意保険会社)に請求する場合、まず、後遺障害慰謝料は次の「裁判所基準(弁護士基準)」で請求します。

後遺障害慰謝料基準表

また、「後遺障害慰謝料」と「仕事ができなくなったことに対する補償(逸失利益)」とを分けて計算します。上の表は、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料の額であり、仕事ができなくなったことによる損失(逸失利益)の額は含んでいません。すなわち、等級によっては慰謝料だけで、自賠責保険の保険金の額を超える場合もあります。

たとえば、14級9号の場合、自賠責保険会社から受け取れる金額は75万円ですが、弁護士に対応を依頼すれば、後遺障害慰謝料だけで加害者側(任意保険会社)に110万円請求できるということです。さらに、後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益についても別途計算して請求します。

なお、弁護士ではない方裁判所基準で請求しても、保険会社が受け売れてくれるケースはほとんどありません。

「慰謝料」のこと

弁護士に無料相談しませんか?

-

\ オンラインでは24時間受付中 /

メールでお問い合わせ

- ご相談の流れ

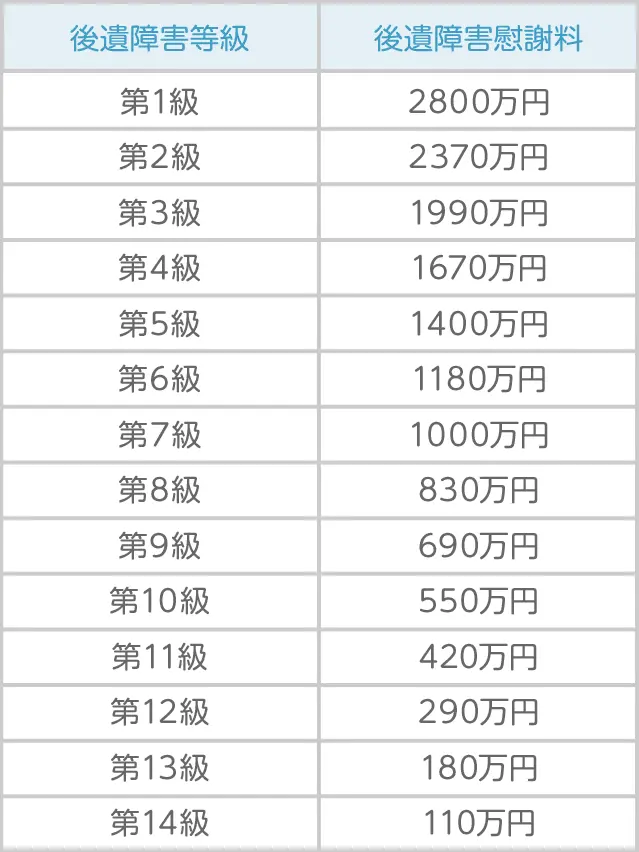

2、後遺障害等級表で慰謝料と労働能力喪失率が一目瞭然!

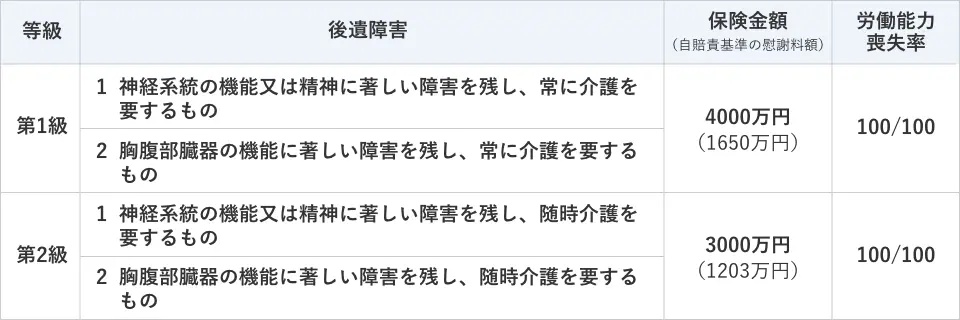

後遺障害等級が認定された場合、強制保険である「自賠責保険」(※任意保険とは別の保険です)から、一定の保険金が支払われることになります。具体的にどのくらいの保険金が支払われるかについては、実務上では「後遺障害等級表」を使って確認し、金額が決定することになります。

「後遺障害等級表」とは、後遺障害によって自賠責保険から受け取れる保険金と、後遺障害によって、どの程度労働能力を失ったかの目安(労働能力喪失率)を一覧にしているものです。認定された後遺障害等級により、受け取れる慰謝料は大きく変わることになります。

なお、後遺障害等級表は、別表Ⅰと別表Ⅱに分かれています。別表Ⅰは、後遺障害によって日常的な介護が必要になってしまった場合の保険金額と労働能力喪失率を示しています。労働能力喪失率の100/100というのは、労働能力を100%失った、つまり、全く仕事ができなくなってしまったという意味です。

別表Ⅱは、日常的な介護までは必要がない場合の後遺症に適用します。

後遺障害等級表 別表Ⅰ

- ※日常的な介護が必要なケースの保険金額と労働能力喪失率

後遺障害等級表 別表Ⅱ

- ※日常的な介護までは必要がない場合の保険金額と労働能力喪失率

たとえば、後遺障害等級が14級9号で認定された場合、自賠責保険では、前章で記載したとおり「後遺障害等級表」に従って、後遺障害慰謝料と逸失利益分を合わせて75万円の保険金が支払われることになります。

他方で弁護士に対応を依頼した場合、この「後遺障害等級表」ではなく、1章「(2)加害者の任意保険会社に請求する際の計算方法|裁判所(弁護士)基準」で紹介した「後遺障害慰謝料基準表」に基づき、後遺障害慰謝料を算出し、加えて逸失利益も計算して請求することになります。

以下の慰謝料算定ツールでは、完全無料・匿名であなたの交通事故慰謝料を無料で算定することができます。慰謝料の算定や弁護士相談の参考としてご活用ください。

3、後遺障害等級認定から慰謝料請求までの手順と弁護士依頼のメリット

まずは、事故に遭ってから後遺障害等級が認定されるまでの流れを簡単にご説明します。

-

(1)後遺障害等級認定までの流れ

- 事故発生

事故による怪我の治療を開始します。ご自身の症状で気になる点は、きちんと医師に話しましょう。 - 治療継続

医師の指導に従い、しっかりと治療しましょう。 - 症状固定

通院を続けても治療効果が頭打ちになり、怪我の症状が今後残存すると医師が判断したのであれば、症状固定の時期です。 - 後遺障害診断書の作成

治療を担当してくれている医師に、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。 - 後遺障害診断書・関係資料を自賠責保険会社に提出

後遺障害診断書と、事故に関係する資料を自賠責保険会社に提出しましょう。 - 自賠責保険会社が必要書類一式を損害保険料率算出機構へ転送

- 損害保険料率算出機構の調査事務所による調査

- 調査事務所が保険会社へ調査結果を通知

- 保険会社が被害者へ認定結果を通知

- 認定結果に納得がいかない場合には、保険会社に対して異議申し立て

- 事故発生

-

(2)仕事ができなくなったことに対する補償(逸失利益)を計算

また、弁護士が加害者側(任意保険会社)に請求する場合は、前述のとおり、後遺障害慰謝料とは別に、仕事ができなくなったことに対する補償(逸失利益)も請求していきます。

逸失利益の計算式は以下のとおりです。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

まず、基礎収入は、基本的に事故前の収入を基礎に算定します。

基礎収入に労働能力喪失率をかけると、その人が年間でいくら分の収入を受け取ることができなくなったかがわかるようになります。

次に、その数値に、働けなくなるまで(原則として67歳まで)の年数(等級によっては、5年や10年に制限して考えることがあります)をかけると、その人が後遺障害で将来にわたっていくら受け取ることができなくなったのかがわかります。

ここで注意が必要なのは、将来の収入分について、一度に請求することになるので、先取りになる分の利息を割り引いて考えないといけないということです。それがライプニッツ係数と呼ばれるものです。

実際に具体例を用いて計算をしてみましょう。

たとえば、40歳で年収が額面700万円のサラリーマンの男性の方が後遺障害等級12級の後遺障害が認定された場合を考えてみましょう。

この場合、基礎収入が700万円、12級の労働能力喪失率が14/100(=0.14)、67歳までの27年間に対応するライプニッツ係数が18.3270です。

これを計算してみますと、

700万円 × 0.14 × 18.3270 = 17,960,460円です。

もっとも、常に上記のような計算になるわけではありません。後遺障害の程度や被害者が就いていた仕事の内容によって、労働能力喪失率は変わってきますし、時間がたつことによって影響が少なくなると考えられる後遺障害は、労働能力を喪失している期間が短くなる可能性があります。

※ライプニッツ係数(改正民法施行後<令和2年4月1日以降>の交通事故に適用されるものです) -

(3)慰謝料や損害賠償金はいつ振り込まれる?

後遺障害認定を受けたら、少しでも早く慰謝料等のお金を受け取り生活面でも安心を得たいとお考えになることは当然のことです。したがって、いつ後遺障害慰謝料や逸失利益が入金されるのかという点が気になる方も多いでしょう。

実際に、後遺障害慰謝料や逸失利益が入金されるタイミングは、後遺障害等級認定の方法で異なります。

まず、相手方の保険会社に後遺障害等級認定を任せる事前申請の場合は、たとえ後遺障害等級が認定されてもすぐには振り込まれません。慰謝料を含むすべての損害の内容が確定し双方が合意して実際に示談が成立してから、すべての賠償金がまとめて振り込まれるケースが一般的です。したがって、過失割合に争いがあるなど、双方の認識に齟齬があるケースでは、すぐに入金されるとはいいがたいでしょう。

他方で、弁護士などが後遺障害等級認定を行う被害者請求の場合は、まず、認定された等級に応じた自賠責保険金が先に振り込まれます。この時点では支払われる後遺障害慰謝料および逸失利益は、加害者側の自賠責保険からの支払いとなり、自賠責基準に準じた金額となります(一番低い等級である14級でも75万円が支払われます)。

裁判所基準で算定して請求する部分や、そのほかの慰謝料を含めた損害賠償金は、上述のとおりに別途相手方の保険会社へ請求することになり、ここで示談できたら残りの金額が入金されます。ライプニッツ係数

4、応用編|後遺障害等級認定表にない障害と複数の後遺障害

後遺症が残ったものの、ご自身の後遺症が後遺障害等級表にないということもあり得ます。では、そのような場合は後遺障害等級認定を受けられないのでしょうか。

いいえ、そのようなことありません。後遺障害等級表に掲載されていない後遺障害であっても、その障害の程度に対応して、後遺障害等級表に掲げられた障害に相当する等級が認められる可能性があるのです。これを「相当等級」といいます。

相当等級として認定される障害は、以下のようなものがあります。

-

(1)眼の障害(外傷性散瞳・流涙)

眼の障害は、基本的には 1.視力に関するもの 2.調節機能に関するもの 3.眼球運動に関するもの 4.視野に関するもの 5.まぶたに関するものに分けられ、等級表にもそのような基準で記載されています。

しかし、眼の障害には、事故による怪我で瞳孔が開きすぎてしまうという障害があります。これは、「外傷性散瞳」と呼ばれており、光を過度にまぶしく感じてしまうことで労働能力に影響があるので、14級もしくは12級に相当するものとして認定される可能性があります。両眼とも外傷性散瞳になった場合は、12級もしくは11級に相当するものとして認定される可能性があります。

そのほかにも、外傷によって常時涙があふれるようになる障害(流涙)もあり、片目だと14級、両眼だと12級に相当するものとして認定される可能性があります。 -

(2)耳の障害(耳漏・耳鳴)

耳の障害は、基本的には 1.聴力によるものと、2.耳の欠損があり、等級表にもそのような基準で記載されています。

しかし、事故による怪我の影響で耳鳴りになってしまった場合は、14級または12級に相当するものとして認定される可能性があります。

そのほかにも、耳から体液が流れ出てしまう「耳漏」という障害もあり、程度によって14級または12級に相当するものとして認定される可能性があります。 -

(3)鼻の障害(嗅覚脱失・鼻呼吸困難)

鼻の障害は、等級表では9級5号で「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」との記載しかありません。

しかし、嗅覚障害や、鼻呼吸が困難になるといった障害が残ってしまうこともあります。完全に嗅覚が消失した場合や鼻呼吸が困難になった場合は12級に相当するものと認定される可能性があり、嗅覚が減退してしまった場合は14級に相当するものとして認定される可能性があります。 -

(4)口の障害(味覚障害・嚥下障害・かすれ声)

口の障害は、基本的には 1.噛む能力(咀嚼機能) 2.喋る能力(言語機能) 3.歯の喪失や著しい欠損に関するもの に分けられ、等級表にもそのような基準で記載されています。

しかし、事故による怪我の影響で、食べ物を飲み込みづらくなったり(嚥下障害)、味覚障害になったり、声帯が麻痺して声がかすれてしまったりすることがあります。嚥下障害は、程度に応じて咀嚼機能の等級が認定される可能性があります。味覚障害は、味覚を失った場合には12級相当、味覚が減退した場合には14級相当が認定される可能性があります。声帯麻痺によるかすれ声は、12級相当として認定される可能性があります。また、等級表にない咀嚼障害として、口がうまく開閉できずに、咀嚼時間が相当な時間延びてしまう場合も、12級相当として認定される可能性があります。 -

(5)後遺障害等級表に複数該当する場合はどうしたらいい?

交通事故で残ってしまう後遺障害は何も1つとは限りません。複数の後遺障害が残ることもあります。後遺障害が複数残ってしまった場合、適正な補償を行うために、「併合」というルールが定められています。

まず、基本的な考えとしては、2個以上の後遺障害がある場合、重い方の等級をそのまま採用するか、重い方の等級を1〜3等級繰り上げるという処理によって認定されることになります。(※もっとも、必ずそのような処理が行われるわけではなく、一定の例外があります。)

併合の具体的な処理手順は以下のとおりです。ア 重い方の等級が繰り上げられる場合

- 5級以上の後遺障害が複数ある→重い方の等級を3級繰り上げる たとえば、5級の後遺障害と4級の後遺障害がある場合、4級を3級分繰り上げるので、併合1級になります。

- 8級以上の後遺障害が複数ある→重い方の等級を2級繰り上げる たとえば、8級の後遺障害と7級の後遺障害がある場合、7級を2級分繰り上げて、併合5級になります。

- 13級以上の後遺障害が複数ある→重い方の等級を1級繰り上げる たとえば、13級の後遺障害と11級の後遺障害がある場合、11級を1級分繰り上げて併合10級になります。

イ 繰り上げを行わず、重い方の等級で認定される場合

- 14級と14級以上の後遺障害がある場合、重い方の等級の後遺障害を認定する たとえば、14級の後遺障害と、10級の後遺障害がある場合、重い方の10級が認定され、併合10級になります。

ウ 障害の序列に従った例外

併合による等級認定を行うことによって、障害の序列を乱す場合は、障害の序列に従った認定がされることになります。

たとえば、片方の手の手首から先が無くなり、反対側の腕を肘関節以上から先を失った場合、後遺障害の等級は5級と4級に該当することになります。これらの障害を併合すると、4級を3級分繰り上げて併合1級が認定されるようにも考えられます。

しかし、1級6号には、「両上肢を肘関節以上で失ったもの」というものがあるため、片方の手の手首から先しか失っていない場合に併合1級を認定すると、1級6号に至っていないにもかかわらず1級が認定されることになり不都合です。

この場合は、1級には達しないものとして、併合2級が認定されることになります。

このように、障害の序列を乱すことになってしまう場合には、繰り上げのルールもそのまま適用されるわけではないということになります。

5、まとめ

交通事故被害にあった結果、後遺障害を負ってしまった場合、後遺障害等級表に基づいて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求します。したがって、どの等級に認定されるのかが非常に重要な意味を持つことになります。さらに、自賠責が定めた基準と、保険会社が独自に設定しているもの保険会社基準と、過去の裁判例をもとにした裁判所(弁護士)基準では、算定基準が異なるため、同じ後遺障害等級であったとしても受け取れる金額が大きく変わってしまうケースがほとんどです。

もっとも実情に近く高額な「裁判所(弁護士)基準」によって請求を行いたい場合は、弁護士に対応を依頼する必要があります。交通事故に遭ってしまった場合は、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士に相談してください。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。